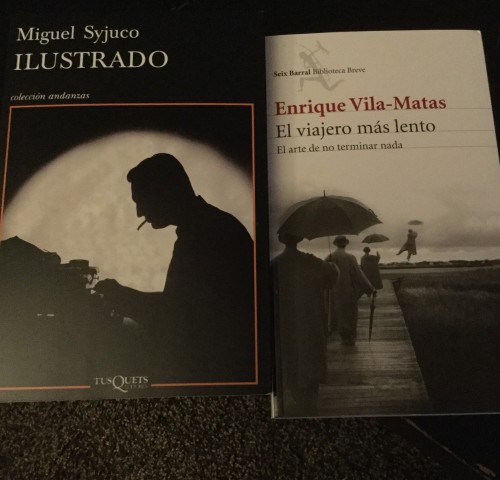

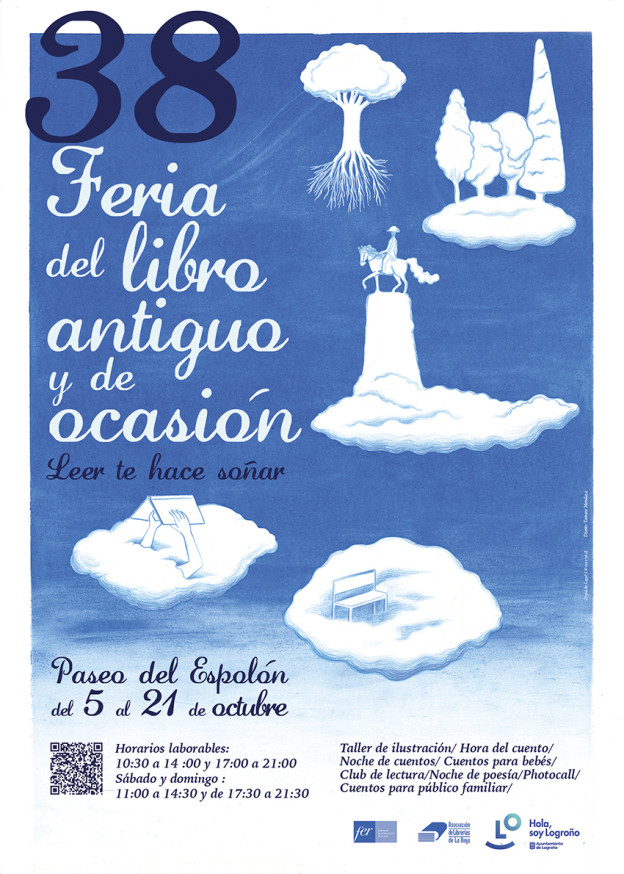

En estas ferias del libro antiguo y de ocasión hay mucha purrela, pero si te lo curras un poco y le dedicas tiempo te puedes llevar a casita por doce euros dos libros a estrenar como estos:

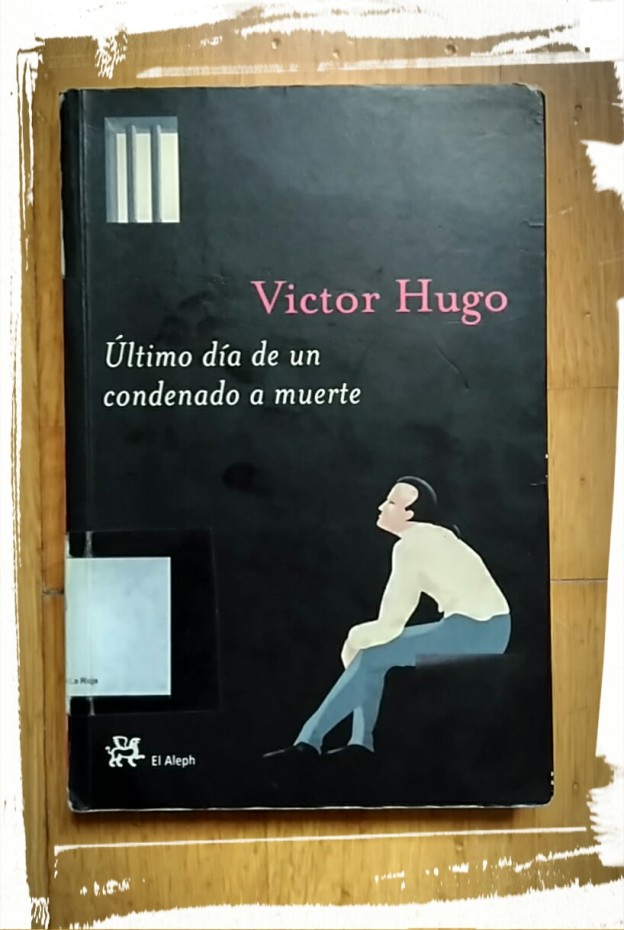

Si pensamos en la literatura como una herramienta para remover conciencias podemos pensar en Contra aquellos que nos gobiernan de Tosltói, La isla de Sajalín de Chéjov, en los escritos de Thoreau en contra de la esclavitud, o en la novela que nos ocupa, Último día de un condenado a muerte que Victor Hugo publica en 1829.

El autor francés ve horripilado semanalmente las ejecuciones que se llevan a cabo en París empleando la guillotina, el alborozo de la muchedumbre jaleando ante las ejecuciones, la sangre empapando el suelo y todo ello le lleva a plantearse cómo puede ser el último día de un condenado a muerte. Para ello no recurre a lo que sería lo más fácil, plantear una situación en la que el reo nos cayera en gracia, tal que pudiéramos llegar incluso a justificar sus actos, no, lo que Victor Hugo plantea tiene muy poco que ver con la circunstancia personal del reo, tal que no sabemos a quién mato, ni por qué lo hizo, ni siquiera si lo hizo, así que como asesino se nos presenta con unos contornos muy vagos, porque lo que Victor Hugo quiere, creo, es no caer en la trampa de las justificaciones, de este merece ser decapitado y este otro no, porque lo que está en juego no es la suerte de uno o de otro, sino la pena capital como tal, la cual según él debe ser abolida. Al final de la novela le acompaña una pequeña pieza teatral, en la que el objeto de la misma es la opinión que le merece a distintos personajes la publicación de la novela, y lo curioso es que ninguno de ellos da su parecer sobre la pena de muerte, sobre si ésta les parece bien o no, y lo que les ocupa es poner de vuelta a media al autor de la novela, por lo que según ellos tiene ésta de cruel, de inmoral, de mal gusto, de atroz, cuyo único objeto parece ser confundir las conciencias (no removerlas), cuando la novela de Victor Hugo lo único que hace es poner negro sobre blanco lo abyecto de una ejecución, aquello que está a la vista de todos, un espejo en el que muchos prefieren no mirarse para arremeter contra el escritor, en vez de contra ellos mismos por mirar hacia otra parte, por no censurarlo.

Y dado que hablamos de la pena de muerte, traigo aquí unas palabras de Julio Camba al respecto que me parecen muy oportunas.

pero yo opino que si somos todavía lo suficientemente bárbaros para seguir matando a los hombres en nombre de la justicia, debemos matarlos del modo más bárbaro posible. Con el garrote. Con el hacha. Con la rueda. A las doce del día, en la plaza Mayor de la ciudad, y no de noche, en el patio de una prisión. Así la modernidad del procedimiento no haría resaltar de un modo tan ofensivo el medievalismo del acto. Aplicado de este modo, o bien resultaría que la pena de muerte era incompatible con nuestra sensibilidad, imponiéndose, por tanto, su abolición inmediata, o bien no lo resultaría demostrándose, en este último caso, que desde el siglo XIII acá la Humanidad no había adelantado nada. Y una vez hecha esta demostración, ¿qué duda cabe de que la pena de muerte pasaría a ser una cosa mucho menos objecionable de lo que es ahora?

El Aleph. Traducción de Juan Gabriel Vásquez. 2003. 160 páginas

Es sumamente interesante lo que dice Constantino Bértolo sobre Una comedia ligera, en este artículo que finaliza así:

La novela de Mendoza es, a otra escala, un calco de esa misma obra: trama policíaca, enredos de vodevil, encuentros inesperados, gracias manidas, personajes arquetípicos. Un excelente ejemplo de autoironía literaria.

En mi opinión el interés de esta novela reside en que al mismo tiempo que encarna —en otro registro— una reproducción crítica del vodevil que escribe Prullás, ofrece, a su vez, una caricatura certera de eso que se viene llamando «nueva narrativa española» y que, como se ha comentado, representa el núcleo hegemónico de la novela española de las dos últimas décadas. De ahí que me parezca oportuno indicar algunos de los rasgos presentes en la novela de Mendoza: estructura policíaca, predominio del suspense, entramado virtuoso, ironía cómplice, conflicto en clave de misterio, argumento blando, personajes arquetípicos, mirada costumbrista, utilización de los clichés del cine, mezcla de géneros… y de este modo concluir que Una comedia ligera deviene juicio y maliciosa metáfora, personal sin duda pero con voluntad de objetiva, de ese paisaje narrativo del que nos hemos venido ocupando.

Mendoza logra durante casi 400 páginas mantener muy alto el tono de la narración y consigue contagiarme una especie de vitalismo e ilusión que se manifiestan y acrecientan a medida que voy consumando la lectura. Plantea el autor distintas situaciones y localizaciones, ya sea la Barcelona nocturna, plagada de diletantes y noctívagos ociosos en bares ya desaparecidos (como El Oro del Rhin al que hace mención Vila-Matas en El viajero más lento) y la Barcelona matinal, en la que la ciudad se despereza, con todos aquellos encargados de ponerla en marcha, tal que cuando unos se acuestan después de las farras y francachelas nocturnas a otros les toca ir a las fábricas, a las tahonas, a ganarse el jornal. Escenas que transcurren también en un pueblo de la costa en Masnou (a 17 kilómetros de Barcelona), donde la vida ambarina se arrastra demorándose, entre rayos de sol y pasatiempos varios, solazados por el clima benigno, el arrullo del mar, la exoneración de cualquier quehacer.

Con el rabillo del ojo Prullás distinguió a su hijos encaramados a un muerte de la acera opuesta, desde podían contemplar sin trabas el espectáculo. Esta visión lo sacó de su apatía. Dentro de muchos años, pensó, cuando la mayoría de nosotros ya hayamos muerto, guardarán todavía el recuerdo de estos años felices; tal vez esta remota posibilidad sea la única exculpación de la futilidad de nuestras vidas.

Mendoza demuestra su talento para los diálogos, chispeantes muchos de ellos (que me recuerdan a otro novelón, El gran momento de Mary Tribune de Hortelano), donde aflora el humor, la ironía, registrando con maestría las voces de la calle, la de los bajos fondos, pues la narración se debate y alimenta del contraste entre clases sociales, entre la burguesía en la que se mueve Prullás y los suyos y la precariedad y antesala de la miseria en la que vive la joven actriz de la que se enamora. No faltan los enredos sexuales y folletinescos, hay una obra teatral (estamos en los años cuarenta del siglo pasado, y muchos temen que el incipiente cine finiquite al teatro) pendiente de estreno, la realidad que se filtra a través de crónicas periodisticas (como el juicio a la familia Krupp por su colaboración y financiación de los nazis, que abordaba recientemente Vuillard en su novela El orden del día) un crimen, mucho suspense, la vida imitando al arte y viceversa, un lenguaje que se adapta como una media de seda a cada personaje, y un sentimiento (que a menudo surge al superar los cuarenta) de fin de ciclo, de que ya no queda más futuro que la nostalgia.

Publicada hace poco más de 20 años, en 1996, Una comedia ligera, como cualquier otra novela es siempre una botella lanzada al mar por el escritor, con un mensaje dentro, que a veces y sin saber bien cómo, acaba llegando a nuestras manos, a ese futuro lector del que habla Bértolo al comienzo de su artículo. Si sufren bloqueo lector, les animo a consultar alguna app en sus móviles que les entere de la biblioteca pública más próxima en la que poder tomarlo en préstamo y si esto no es posible, siempre queda la opción de rascarse (aquí sería una caricia placentera) el bolsillo y desembolsar algo más de nueve euros. Cada vez que leo a Mendoza (salvo cuando leí El año del diluvio) siempre me pregunto por qué no leo más a Mendoza.

No te envanezcas del éxito circunstancial de tus libros ni de los elogios desmesurados que reciban. Todas las modas pasan. Lo peor que le puede ocurrir al escritor es caer en la trampa del compadraje y halago. Avanzar sus peones de ajedrecista, calcular la rentabilidad de sus pasos, entrar en el juego de la tribu o fratría, someterse a las reglas de lo establecido y asumir su fecunda normalidad.