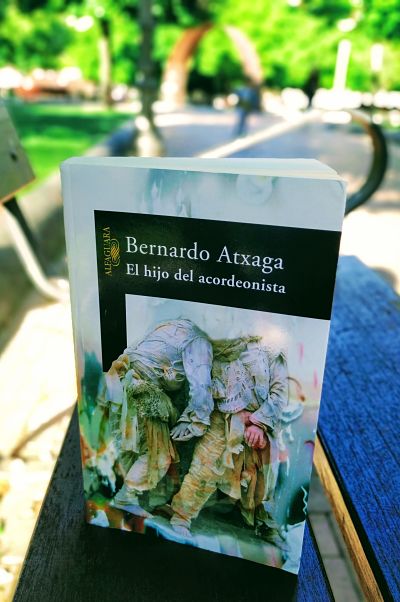

Como cuando vemos el fogonazo del rayo y esperamos el estruendo del trueno, ante ciertas lecturas, como El hijo del acordeonista de Bernardo Atxaga, uno presiente el ramalazo del temblor, la emoción líquida que embarga, la espita que se abre, la flecha alcanzando su objetivo.

David, tienes todo el pasado por delante ante tus ojos ¿y ahora qué? ¿Hacer el puzle del pasado con un memorial, con un escorial de porosa lava?. En tu ánimo está dejar huella impresa de tu paso por la tierra y también un legado para tus jóvenes hijas, Liz y Sara, y quieres hacerlo en tu lengua, en vascuence. A tu entierro, en los Estados Unidos, porque hasta allí te fuiste, siguiendo los pasos de tu tío Juan, acude Joseba, tu amigo, tu hermano, tu biógrafo, aquel quien sobre el bloque de piedra de la memoria (re)construirá vuestro pasado juntos, los años que irán desde finales de los cincuenta hasta el comienzo de la democracia. Dejas en ésta, tu última despedida, a Mary Ann, la americana de la que te prendaste sin remisión, anécdota amorosa y arrebatadora, pura elipsis, que me recuerda mucho a otro momento feliz, al de Carlos Casares con Kristina.

Tu narración es una suerte de educación sentimental, la de un chico vasco en la España de los años sesenta que irá descubriendo que la vida siempre va en serio, que tú y tus amigos que os sentíais (como todo adolescente) invulnerables tendréis de pronto una amiga aquejada de poliomielitis, que la muerte -idea vaga hasta entonces- se concretará en un lista que tú, David, tendrás en tus manos, sumiéndote en la zozobra. Ahí están los nombres de los ejecutados en Obaba por los nacionales al comenzar la guerra civil. Anidarán entonces los temores en tu seno, se cernirán las negras sombras, porque creerás que tu padre, Ángel, fue uno de los responsables de las pretéritas matanzas. Verás de qué va eso del sexo, a bocajarro y casi de la mano los compromisos, los reproches: polvos y lodos, casi al unísono. David, tú y tu instrumento, el acordeón, viéndote invitado a celebraciones de las que no quieres formar parte, porque a medida que vas sabiendo, diluyendo la inopia, más difícil te resultará no tomar partido. Verás a mozos locales convertirse en boxeadores de éxito y después en pecios humanos, sabrás lo que es el amor cercenado cuando te saquen del catre de Virginia, para pasar a formar parte de la militancia que apuesta por la lucha armada, porque lo que antes era una rabia asordinada, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta verás cómo irá cogiendo más cuerpo y volumen. Sufrirás la muerte de tu amigo Lubis, asesinado vilmente. Verás cómo poco a poco la bola de acero de la venganza y el resentimiento se irá haciendo más grande, cada vez más alta, más imprevisible su impacto letal. Las víctimas del franquismo convertidas en verdugos en la democracia. Serás militante sin espíritu y aprovecharás una amnistía para dejar la causa y clausurar así una etapa y seguir luego tu vida lejos de casa, de Obaba, en los Estados Unidos. Allá, la idea de escribir algo sobre esos años se concreta, se materializa y tu amigo Joseba, con esos mimbres elaborará un novelón, El hijo del acordeonista, para llegar a la emotiva verdad desde la ficción, a vueltas con la memoria (recuerdos en forma de cartas, relatos, revistas pornográficas, canciones, fotos, motocicletas…), el pasado (que necesita ser contado para resultar menos gravoso), la amistad, la infancia-adolescencia-madurez y sus sinergias, el compromiso, el desencanto, etcétera, recorrida toda la narración por la sutileza y el primoroso y profundo conocimiento de la naturaleza humana, examinada aquí como lo sería una mariposa ante la sagacidad de un talentoso entomólogo. Pongamos que hablamos de Atxaga.

Alfaguara. 2004. Traducción de Asun Garikano y Bernardo Atxaga. 484 páginas

Bernardo Atxaga en Devaneos

Dos hermanos

Horas extras

Esos cielos