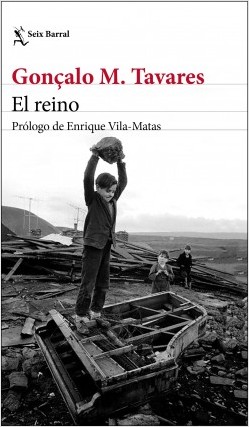

Seix Barral publica en un único volumen, con traducción de Rita da Costa los conocidos como libros negros de Gonçalo M. Tavares, tetralogía compuesta de: Un hombre: Klaus Klump, La máquina de Josep Walser, Jerusalén y Aprender a rezar en la era de la técnica.

I

Un hombre: Klaus Klump

Hablaba Tavares en su Enciclopedia de la Intensidad, y decía que una frase poco intensa es una frase maleducada para el lector. ¿Por qué? Porque no debes hacer perder tiempo a una persona.

Es fácil enunciarlo, lo jodido, lo complicado es llevarlo a la práctica. Tavares se afana en la tarea y para ello entre los puntos va metiendo palabras, pocas, haciendo frases escuetas, libres de grasa, pura fibra. Es un buen camino para la intensidad, semilla de la resonancia. Si hay palabras, párrafos, libros que uno lee y piensa en una piedra que cae en el agua sin dejar rastro alguno. Otros, los vemos hundirse, pero vemos también el rastro que dejan, las ondas, una especie de eco visual. Algo así es la intensidad.

Dice también Tavares en una entrevista que «la lectura no consiste solo en leer un texto, sino en levantar la cabeza, ahí empieza realmente buena parte de la creación«. De ese modo el lector viene a ser un submarino que va sumergido en las profundidades del texto, en lo abisal de la literatura, pero a su vez, va con el periscopio a mano, para ver lo que hay fuera, para que esa oscuridad, por contraste sea aún más intensa, a la par, que lo leído deviene sugestivo.

Las frases que Tavares dispone sobre el papel son cortas y sentenciosas, como aforismos, que invitan al pensamiento, a la reflexión. La novela es un texto breve de 93 páginas, muy cundidas, en las que Tavares nos presenta la guerra, una guerra cualquiera, una guerra más, todas son la misma guerra, en un país europeo, a finales de siglo -puede ser el XIX- donde unos matan y otros mueren -roles perfectamente intercambiables-, donde unos se tiran al monte para luchar con la Resistencia, donde los libros se cierran y se escuchan las balas, donde las balas son algo casi divino, algo fuera de la naturaleza y del hombre, un ruido nuevo, el sonido de las balas y de las bombas. El sonido que anunciaba un nuevo Dios.

El hombre es una bestia inmunda. El hombre mata, veja, humilla, viola. Las mujeres son violadas, algunas, resignadas, se avienen con sus nuevos dueños en una bestialidad domesticada, buscando protección, la del diablo. La guerra empieza y acaba, y la vida sigue y los cadáveres se cuentan en miles, por cientos de montones. La historia pasa página, se adormece el instinto de la bestia, que respira, toma aliento, para volver a liarla, pasado un tiempo, solo es cuestión de tiempo. Siempre.

Lo que Tavares refiere lo hemos leído mil veces en otros libros, en otras historias, en otros fragmentos, con otras palabras. Ese es el quid: con otras palabras, sin el buril de Tavares.

El pensamiento, la filosofía, recorren toda la novela, de principio a fin, sin moralinas, y sin moral, porque ya anuncia Tavares que la moral es una fuerza que impide que la frase diga lo que tiene que decir, tal que la creación -antes referida- y la creencia -su fe en el texto-, la pone el lector, no el autor.

II

La máquina de Joseph Walser

El escenario es el mismo que en la primera novela, una ciudad europea, a finales de siglo (posiblemente el XIX), donde estalla una guerra, que finalizará a la vez que la narración. Si en la anterior novela se vivía más la guerra, con el avance de los tanques, las violaciones, los fusilamientos, las detenciones –como la del preso Klaus- la figura de los resistentes, militares asesinados, y como telón de fondo la industria de Leo Vast, aquí vivimos la situación desde otra perspectiva, la de Joseph Walser, empleado de una fábrica de Leo Vast, a cargo de una máquina con la que forma un todo indisoluble, sin poder establecer dónde acaba uno y empieza la otra. Una máquina que es su sustento económico. Aunque como le anuncia Klober, su capataz, lejos de ser la panacea, se corre el riesgo con tanta máquina de que el futuro se convierta en algo redundante, a falta de expectativas, lucha o presentimientos:

Todo es tan estúpidamente previsible en estas máquinas que se vuelve sorprendente; es el gran asombro del siglo, la gran sorpresa: logramos hacer que ocurra exactamente lo que queremos que ocurra. Hemos convertido el futuro en algo redundante, y aquí yace el peligro.

Si la felicidad individual depende de estos mecanismos y se hace también previsible, la existencia será redundante e innecesaria: no habrá expectativas, lucha ni presentimientos. Se habla de máquinas de guerra, pero ninguna máquina es pacífica, Walser.

La guerra presente es capaz de anular al individuo, de disolverlo en una colectividad, dueña de una memoria colectiva, que nunca es tal, pues cada individuo tiene sus propias historias, sus propios recuerdos, afirma Klober.

Si un colectivo de personas tuviese exactamente los mismos recuerdos no sería un colectivo sino una única existencia. Hablar, pues, de la memoria común de un pueblo era un enorme disparate, pero, al mismo tiempo, una excelente estrategia de la patria.

Walser es un tipo gris, anodino, que sitúa en el centro de su existencia una habitación secreta en su hogar, aquella en la que deposita las piezas que colecciona y que sustrae en cualquier parte. A Walser la guerra no le afecta. No participa en ella. Los efectos de la misma a él y a su mujer le traen sin cuidado. Se pone de perfil y solo se endereza, por ejemplo, cuando al ver un cadáver tirado en la calle, busca la manera de sustraerle la hebilla del cinturón, de alimentar su mundo propio, su búnker, sin perder nunca su ce(n)tro de gravedad.

El mundo de Walser se agrieta, no con la guerra, sino con algo menos dramático –para el resto, no para él- la pérdida de un dedo en la máquina. Esa pérdida no es solo la de una falange, pues a partir de entonces se siente descolocado sobre la faz de la tierra, apartado de su máquina; la falta de un apéndice que le impide pensar como antes, que dinamita sus potencialidades y que sin tratarse del dedo sexual, cuando mantenga un affaire con otra mujer que no es su esposa, aquel dedo (la falta del mismo) vendrá –paradójicamente- a joderlo todo.

Klober dice admirarlo, ve en Walser a ese hombre que se repliega, que se esconde, que pasa tan desapercibido que consigue no ser odiado por nadie. Que sobrevive a la guerra (!Usted, merece vivir!, le dice Klober, no sabemos sin con cierta retranca), y a la falta de intensidad del período postbélico, Klober tratará de animar la cosa, poniendo un revólver sobre la mesa, unas balas, unos dados. La suerte está echada, sin que sepamos de lado de quien.

Es La máquina de Joseph Walser un libro que hay que leer lapicero en ristre. Tavares reflexiona agudamente sobre la relación entre el individuo y la colectividad, la ciencia individual y la colectiva, la tecnología que lejos de liberar al hombre lo diluye en la nada, la naturaleza de la conciencia colectiva y lo hace con rigor y con una espesura, densidad y consistencia, nada aparente.

III

Jerusalén

Si las dos primeras novelas, Un hombre: Klaus Klump y La maquina de Joseph Walser eran, en palabras del autor, las dos caras de una misma moneda, aquí salimos de los dominios de Leo Vast y de la impronta de una guerra vigente y de sus consecuencias, para situarnos nuevamente en una ciudad y en un tiempo indeterminados. Como hiciera Faulkner en Mientras agonizo, la narración se presenta fragmentada, astillada, con continuos saltos en el tiempo y en el espacio.

En Jerusalén Tavares se vuelve más locuaz y su discurso pierde fuelle, aunque quizás esta sea la idea, dado que uno de los ejes de la novela tiene que ver con la maldad humana, el horror, con la cantidad de asesinados a lo largo de la historia y hasta el fin; Theodor, médico e investigador quiere elaborar la gráfica de la distribución del horror a lo largo de los siglos. La historia del horror es la sustancia determinante de la Historia, y toda Historia posee una normalidad, nada existe sin normalidad. Si el horror es constante, entonces sí que no habrá esperanza. Ninguna. Todo seguirá igual. Un trabajo a todas luces imposible, y por tanto necesario, en su afán de establecer causas y efectos llegando incluso a vaticinar en sus libros que países serían los ejecutores y cuáles los ejecutados, qué cantidad de muertos arrojaría cada contienda bélica, etc.

En su estudio Theodor tiene presente también la relación entre el desempleo y el horror.

«Tienes que entenderlo, llevo 5 años de paro a la espalda; pueden hacer lo que quieran conmigo».

El horror va sumado al miedo diario y e

al terror incesante que se manifiesta en la figura del perseguido.

El perseguido tiene en algún punto de su cuerpo esa marca terrible: la de alguien que huye.

Un perseguidor encarnado por el médico Gomperz Rulrich. Un perseguidor que también envejece y es entonces, solo entonces cuando ya no asusta, cuando ya todo el mal está hecho.

Tavares es más dado a formular preguntas que a contestarlas, aunque las novelas siempre le brindan al luso la oportunidad de ponerse en lugar del otro, aquí un esquizofrénico, Ernst Spengler, una esquizofrénica, Mylia, un médico abismado en el pozo negro de la Historia, Theodor, un niño discapacitado, Kaas, un médico sin moral alguna, Gomperz. Y llega a plantear una abominable Europa distópica: Europa 02. El campo de concentración como distopía.

¿Puede un hombre que práctica entusiasmado una actividad determinada transformarse al día siguiente en verdugo?

Si pensamos la maldad que Theodor maneja e investigador es inevitable no pensar en el holocausto judío.

Morian como ganado, como cosas que no tuvieran cuerpo ni alma, ni tan siquiera un rostro que la muerte pudiese marcar con su sello.

De una manera un tanto forzada todos los personajes acabarán concurriendo al final en un espacio en el que Tavares riza el rizo de tal manera que sin darse el batacazo, no logra a mi entender la intensidad y el sincretismo en las que se devolvían muy plausiblemente las dos primeras novela de la tetralogía.

IV

Aprender a rezar en la era de la técnica

Tavares es muy poco dado al aspaviento a la pirotecnia y al espectáculo que es la sustancia de cualquier bestseller. Tavares está a otra cosa, lo suyo cae más del lado de las ideas, del pensamiento, de una filosofía que aborda la naturaleza humana y recorre todos los intesticios de El reino. Lo compruebo cuando después de haber leído buena parte de la novela -ésta es la más larga de las cuatro- el protagonista, el doctor Lenz Buchmann que pasar de manejar el bisturí y operar a los enfermos, a tratar de erradicar el mal de la sociedad, o más bien a instilarlo (con las palabras del padre siempre presentes: Hacer lo que se quiere es el primer peldaño, el segundo es hacer que los demás quieran lo que nosotros queremos; Un ideario construido sobre el miedo: Era el miedo lo que movilizaba, era el miedo lo que hacía visible el único instinto universal, que no excluía a nadie y del que se podía afirmar que no existía nada que no estuviera, o quisiera estar, vuelto hacia él, a modo de ciertas plantas que buscan la mejor posición para recibir la luz, en este caso una luz negra. El miedo exigía de todas las cosas orgánicas un compromiso, un reposicionamiento, una atención, una preparación para el movimiento decisivo; Primero, construir un peligro sin origen identificable; luego, gracias a éste, forzar el movimiento de la población; por último, preparar el Estado fuerte del que saldrían dos clases de personas: las que protegen y las que son protegidas), seducido por los cantos de sirena de la política, donde abrevan la ambición y se refocila el poder a sus anchas, cuando este doctor digo, tras dar el salto con éxito a la política y llegar casi a lo más alto –pues era alguien que ve los dos campos de la existencia: el estratégico y el anatómico; que ha nacido para influir a los hombres de uno en uno, y también a todos en su conjunto-, tras convertirse en el número dos del partido, ve inerme cómo la enfermedad viene a socavarlo. Ahí Tavares rehuye el camino más previsible -hete ahí su singularidad y su grandeza- pues lo cómodo sería mostrar cómo un tipo frío e inteligente se sirve de la política para dar rienda suelta a su ambición desmedida y engrosar en este caso un partido de corte nacionalsocialista. No, Tavares antes de que eso pase (lo cual nos recordaría a otras novelas con mandos nazis como protagonistas) aboca, o despeña, a su personaje por otros derroteros: la enfermedad, el declive, la merma física y mental, el no porvenir, el lugar constreñido a dos metros cuadrados, lo que ocupa la cama del enfermo.

Aunque las cuatro novelas no están conectadas explícitamente sí que hay entre ellas resonancias. Aquí Lenz -que en su estado moribundo se puede emparentar en su desahucio vital con Mylia, la protagonista de Jerusalén) reprocha a un hombre que se lamente como lo hace de haber perdido un dedo, ese hombre es Walser (el protagonista de La máquina de Joseph Walser), el dedo es el índice, aquel que le impide a un hombre apretar el gatillo, aquel gatillo que brindaba un final de ruleta rusa en La máquina de Joseph Walser, el índice que no se ve capaz de emplear Lenz, cuando quiere hacer lo mismo que su padre cuando comenzó su declive: volarse la tapa de los sesos con una pistola. Eso sueña hacer Lenz, si bien su final es menos belicoso y se resuelve con una llamada, dejándose ir.

El reino (Gonçalo M. Tavares). Seix Barral. 2018. 744 páginas. Prólogo de Enrique Vila-Matas. Traducción de Rita da Costa.