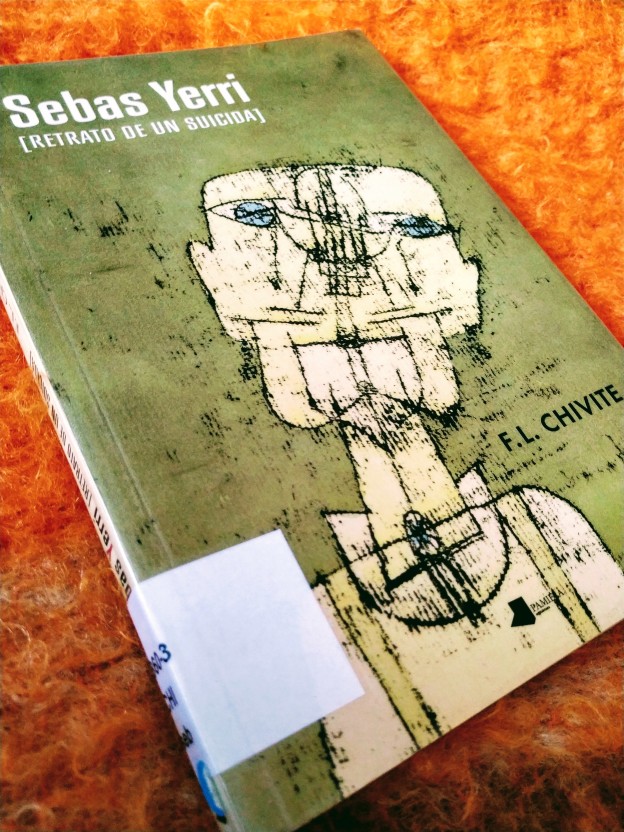

Veo que la editorial Pamiela no solo publica libros de Miguel Sánchez-Ostiz (aunque si todos son tan buenos como Diario volátil, bienvenidos sean). Sebas Yerri, retrato de un suicida lo escribe F.L Chivite.

Si la vida está sobrevalorada, la muerte también. La palabra suicida en una portada crea expectación en el lector, o quién sabe si no también una atracción morbosa.

He leído unos cuantos libros que versan sobre el tema, en unos términos que en algunos aspectos son parejos a lo que plantea Chivite. Recuerdo Saturno de Halfón en donde se daba cuenta de un buen número de escritores que se habían suicidado y la forma en la que lo habían hecho. Tallón dedicó su Fin de poema a poetas suicidas. El anterior libro que he leído, 8.38 de Luis Rodríguez recogía un listado con más de cien escritores que también se habían suicidado. Levé en su obra Suicidio anticipa lo que hará pocos después de entregar la novela a su editor. Roorda tituló una de sus novelas Mi suicidio. Di Benedetto tituló una de sus novelas Los suicidas. Autoras como Bonnett arrostraron la muerte de un hijo que se suicidó en Lo que no tiene nombre.

¿Que uno se suicide marca toda su vida anterior?, quiero decir, ¿suicidarse hace que cuando los otros te recuerden, lo que salga a la superficie sea el retrato de un suicida?. ¿No podría ser simplemente el recuerdo de un amigo?. Cuando alguien muere siempre preguntamos de qué, cuando uno se suicida siempre (nos) preguntamos por qué.

!Ay, siempre las dichosas preguntas! Como el insidioso para qué que siempre asalta al escritor.

Sí todo me fuera arrebatado mi único consuelo posible, al menos al principio, se basaría en pensar que, de todas formas, aún podría escribir. ¿Qué sacó de ahí? Nada, esa es la verdad. Una especie de calma, en el mejor de los casos: un estado de atención que tiene valor en sí mismo: un permanecer atento y solo. Pero nada más […] De momento soy incapaz de imaginarme a mí mismo sin escribir. Por lo demás, la escritura no tiene mucho sentido, si la miras desde un punto de vista práctico o económico. El dinero que vas a obtener de ello es ridículo. No puedes contabilizar el tiempo dedicado como si se tratara de un trabajo. No es un trabajo. Es otra cosa. De repente, lo ves como una especie de automatismo metabólico. Extraer palabras de la punta de un lápiz sin descanso, como el gusano que no puede dejar de hilar. Con el agravante de que, mientras eso sucede, no dejas de pensar que todo tiene un significado más o menos interesante y oscuro que es preciso desentrañar lo antes posible, por el bien de la humanidad. En fin, una ficción como otra cualquiera. Pero el ser humano está hecho de ficción, en su mayor parte. No lo olvidemos.

Chivite viaja al pasado (el momento presente en el que está escrito el libro es el año 2011. Chivite se encuentra solo en su casa, con la mujer en Argentina y las dos hijas en el extranjero, y ese mes le permite remover trastos viejos en el sótano de su memoria) para rememorar a lo largo de 221 parágrafos de distinta extensión su amistad de 13 años y 3 meses con Sebas Yerri, desde 1977 hasta comienzos de 1991 en Pamplona. Desde los 17 hasta los 30 años del autor. Recordar a su amigo le permite a su vez explicarse a sí mismo, y sus recuerdos situarnos a nosotros en los años ochenta.

Nos burlábamos y nos reíamos de todo. No teníamos miedo. Éramos jóvenes. Nos sentíamos bien. La vida era ancha. Los días parecían interminables. Las cosas aún tenían brillo.

Días gloriosos podemos pensar, como los de aquella canción de Springsteen, que ya pasaron y que se valoran a toro pasado. Días de farra, despreocupados, noches pobladas de cervezas, cigarrillos, días con libros, lecturas, paseos, viajes a Francia, al sur de España. Noches al raso, en las playas, bajo las estrellas. Años de universidad, de ligues, de novias. Años que se acaban cuando Chivite tiene su primera hija y deja de ver a Sebas.

Lo que se supone que era lo bueno de verdad, lo más auténtico, y lo más real era algo que en su momento pasaba casa inadvertido. Algo inasible y efímero que prácticamente se deshacía entre los dedos como una conversación ociosa durante un paseo al atardecer, antes de cenar, un día cualquier de verano. O de invierno. O de otoño, qué mas da.

¿Llegamos a conocer a alguien de verdad alguna vez?. No. Es verdad que no siempre respondemos igual ante los demás y que cual icoseadro podemos mostrarnos de distinta manera tal cual sea nuestro interlocutor y en este sentido Sebas parece un tipo correoso, hermético, difícil de cogerle la medida. Vemos cómo Sebas va cumpliendo años sin oficio ni beneficio, demorando su existencia sin ocuparse en nada, consecuente, porque afirma que no hay que ocuparse en nada. Escribe tres novelas que pasan por distintas editoriales sin éxito (novelas cuyos manuscritos maneja Chivite, apareciendo en el libro unos cuantos textos de esos inéditos, que nos permiten conocer mejor a Sebas, aunque algunas cosas al leerlas tienen un tratamiento tan literario que más que pensamientos se me antojan máscaras tras la que ocultar su naturaleza real). Sebas pinta también cuadros, y también la mona, porque su padre lo sustenta económicamente. Lo sustrae así a una vida de pobreza y miseria (visto que no está por la labor de hacer nada que le proporcione ingresos), y esas cantidades periódicas le permiten llevar la vida despreocupada que quiere llevar o que simplemente asume y a la que se amorra. Conoce a distintas mujeres, de clase y condición, mantiene, por ejemplo, una relación con una danesa casada con la que tiene un hijo, y con otras mujeres de las cuales Chivite habla más tarde, sin extenderse demasiado pero que en algunos casos, a las interpeladas les hará maldita la gracia verse ahí y así retratadas. Al final, cuando Sebas muere ha tenido también dos hijas.

Al final de los ochenta, después de haber compartido tantas cosas, es cuando los caminos de los dos amigos se bifurcan. Chivite casado y ya padre trabajando opta por pasar por el aro de las responsabilidades y preocupaciones. Sebas, no, sigue a su bola, a su rollo, hasta que al superar los cincuenta se suicida, en un pueblo de Sicilia. El libro nos habla mucho de Sebas (a fin de cuentas este libro es un retrato, ¿no?, a lo Klee, si se quiere), de su madre que lo abandonó a él, a sus hermanos y a su padre, cuando Sebas era joven, una madre que luego se suicidó. Vemos que la relación de Sebas con su padre era fría, distante. ¿Explican los hechos, un suicidio?. Dado que uno cambia, ¿lo que Sebas fue de los 18 a los 30 es extrapolable a los otros 20 años que vivió al margen de Chivite? ¿Son esos trece años por tanto una foto fija? ¿Recuerdos resinosos en gotas de ámbar?.

Fernando Luis Chivite en las postrimerías del libro saca la puntilla y se convierte en un aguafiestas, o más bien su lucidez y experiencia hablan por él, para afirmar(nos) (en) que:

A medida que vas cumpliendo años, vas siendo cada vez más consciente de lo que desaparece. De las cosas que se han perdido. De lo que ha cambiado el mundo a tu alrededor. Y que muy a menudo (afortunadamente), uno solo puede vivir no haciendo lo que quiere y no siendo el que es. Y de que muchas veces no hay mayor lucidez que la de elegir bien los sueños que no se realizan y los logros a los que será mejor renunciar.

En cuanto a las reflexiones acerca de la vida y la muerte (sea por suicidio o no), de lo que llevo leído hasta la fecha me quedo con las Cartas a Lucilio de Séneca.