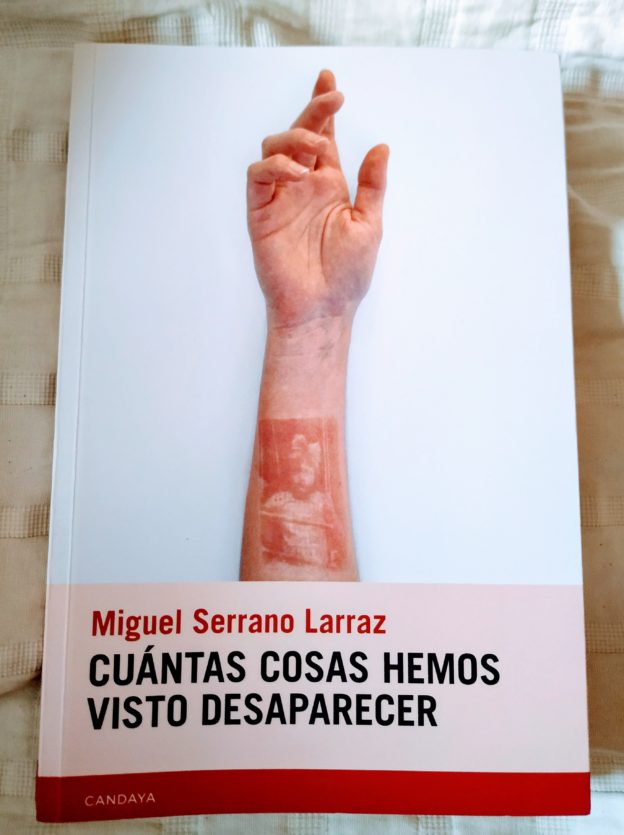

Cuántas cosas hemos visto desaparecer

Miguel Serrano Larraz

Editorial Candaya

Año de publicación: 2020

Miguel Serrano Larraz (Zaragoza, 1977) sigue explorando el pasado. Así lo hizo en la novela Órbita y en los relatos de Réplica. Cuántas cosas hemos visto desaparecer, es un título muy gráfico, que cifra bien el espíritu de la novela, dado que la protagonista, Sonia, a sus cuarenta años, en la mitad del camino de su vida, más que ver el futuro como una oportunidad, incluso como una posible ganancia, se sitúa en el punto en que ya extinguida la niñez y la adolescencia, la edad adulta se asume como un páramo, desde el que contemplar todo aquello que se fue y jamás volverá. Un pasado que titila a través del recuerdo, y en especial, merced a la relación fija-discontinua que Sonia mantiene con Berta. Ambas se conocen de siempre, desde niñas, cuando pasaban los meses de verano en el pueblo de Ardés. Ese tiempo pasado es objeto de estudio y reflexión desde la vía de la melancolía y también desde un punto de vista científico, dado que Berta está convencida de que puede crear una máquina para viajar en el tiempo. Detrás de este artilugio a crear, lo que se esconde es la fantasía humana que consiste, quizás no tanto en viajar por distintas épocas, sino en la posibilidad de ir explorando los distintos caminos que se nos cierran a medida que decidimos tener hijos o no, elegir una pareja u otra, una profesión u otra. Esas decisiones son las que conforman nuestra vida, a la que luego queremos buscar un significado, un sentido para poder digerirla.

A Sonia, su situación actual, sin hijos ni pareja, le lleva a ocupar sus pensamientos para volver una y otra vez -y en ello tiene mucho que ver Berta- a su niñez y adolescencia, a su abuela Toña, que quiere desaparecer de sí misma, dejar de ser, pero seguir existiendo, a los amigos de la cuadrilla: Berta, Ariadna, Magno, el Francés, Herrero. Años en los que sufrir el zarpazo de la primera muerte cercana. Berta actúa como el contrapunto de Sonia, como si marcara una barrera, la frontera que Sonia no quiere cruzar y en la que se afinca Berta, terreno viscoso en el que Sonia no quiere adentrarse, pues sería como abortar una distancia de rescate que la ancla a la realidad, a su forma de ser, para bien o para mal. Por eso, las visitas de Berta, sus encuentros en el tiempo, la alteran y desequilibran, remueven algo en su interior, trae en aluvión cosas de su pasado conjunto, implica el deshielo de la memoria. Berta, contrapunto que valida aquello que escribiera Valle-Inclán, Nada es como es, sino como se recuerda, como tendrá ocasión de hacerle entender Berta, al poner en común ambas sus recuerdos y comprobar que cada cual fija la mirada y por tanto sus recuerdos en aspectos diferentes de una realidad siempre proteica.

A Sonia le gustan las novelas que al final la decepcionan un poco. Larraz deja su novela abierta, no sé si a la decepción, no lo creo, porque su tono mesurado, elegante, preciso, minucioso, logra evocar una memoria común para los que nacimos a mediados de los setenta (y no tanto por la descripción o lista epidérmica de juegos o artículos de aquella época, sino por la capacidad para desnudar y desanudar las emociones, afectos, temores, en esos precarios y voluptuosos años en los que se gesta la personalidad), aunque siempre propia, parcelada, independiente para cada uno, y si el futuro está por escribir y el ahora es para Sonia una tierra de nadie, el pasado siempre estará ahí mandando sms, cartas virtuales, guasap; un ruido de fondo, en definitiva, tan incesante como necesario.