El loro de Budapest

André Lorant

Fulgencio Pimentel

Año de publicación: 2021

416 páginas

Traducción de Alfonso Martínez Galilea

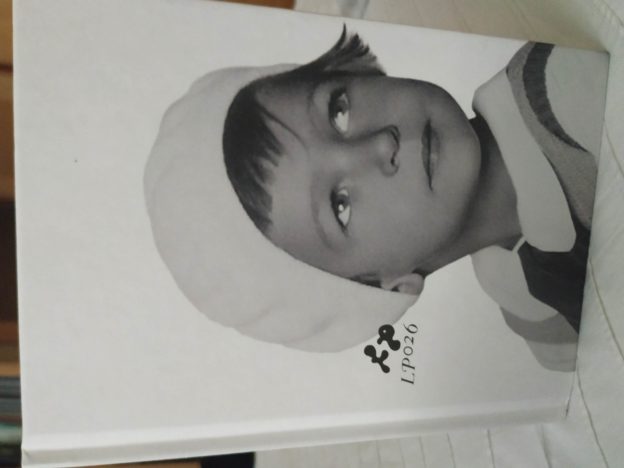

Toda autobiografía tiene algo de reconstrucción, supone ir armando piezas, las suministradas por la memoria, a través de fotografías o recorriendo en persona la topografía erigida por las ya borradas huellas del pasado.

André Lorant, autor de El loro de Budapest, con traducción de Alfonso Martínez Galilea, mediante esta autobiografía se encuentra a sí mismo, ajusta cuentas con su pasado (proceso autobiográfico en el que espera obtener una sentencia absolutoria); sobre la mesa elementos como el perdón y la reconciliación, sobrevolando su figura la sombra de los traumas infantiles, el exilio, el desarraigo, el sentimiento de desterrado que lo ha acompañado siempre.

André Lorant, nacido en 1930, de orígenes judíos, luego converso, fue bautizado como católico. Mantuvo su prepucio pero perdió sus orígenes, afirma. En 1956 abandonará Budapest rumbo a Francia. En la adolescencia sufrirá primero al régimen nazi, al invadir éste Hungría y después, el yugo soviético.

Todo me hacía pensar en el principio fundamental del sistema soviético: la falta de humanidad asociada a la más despiadada represión.

La escritura de estas páginas le permite a André reencontrarse con su padre y su madre, con el propósito de tratar de entender la naturaleza de la relación que mantuvo con ellos. Con su padre depresivo, mediante pesquisas que quizás le permitan borrar la sombra del suicidio paterno. Y dar luz a la relación tan especial que mantuvo con su madre, la persona que más quiso.

Nacido en el seno de una familia burguesa (en sus recuerdos no faltan los viajes estivales de la infancia a Abbazia, en Italia, los recuerdos sobre las niñeras), André alimentó su espíritu ya desde muy joven con la lírica y se hizo aficionado a la ópera a los once años. Más tarde, la literatura, su tesis sobre La comedia humana de Balzac, le abrió las puertas a la docencia, primero en Budapest y más tarde en París.

En 1997, tras cuatro décadas de ausencias, André regresará a Budapest para emprender una travesía por aquellos lugares que definieron su existencia: la casa en la que vivió con sus padres, su barrio, el colegio de los escolapios, la estación de tren en la que abandono Hungría clandestinamente 1956, los comercios ahora cerrados. Regreso doloroso. La herida sigue abierta.

Esta continua vecindad entre los asesinos y sus víctimas y la incapacidad de todos por enfrentarse al pasado han contribuido a acrecentar mi malestar por hallarme aquí.

Su intención es dejar constancia de cosas que han sido ocultadas en su país, al ser el testigo único de algunas que se verá obligado a transmitir a las futuras generaciones. Entre ellas el antisemitismo húngaro del que fue víctima, llegando a portar su inmueble la estrella amarilla, inmueble que será invadido en 1944. Testigo del ascenso, en las postrimerías de La Segunda Guerra Mundial, al poder, de La Cruz Flechada, con Ferenc Szálasi al frente, partido de carácter fascista, proalemán y antisemita.

El flujo y reflujo de la marea de recuerdos a la que se enfrenta André, rompe la cronología de los hechos, tal que los recuerdos que llegan hasta la playa de su memoria arriban como los restos de un naufragio, a los que el autor se asoma con curiosidad y cierta reserva, pues no sabe en qué momento, aquello que registró su mente entonces, se verá ahora desplegado sobre el proyector de su memoria, para ser luego registrado en estas páginas dolientes y cauterizadoras.

El loro de Budapest son las espléndidas y sutiles memorias de un pequeño-judío-de-Budapest-que-todavía-vive.