Escribiendo con mi hi hijo en las rodillas.

Escribiendo hasta que cae la noche

con un estruendo de los mil demonios.

Los demonios que han de llevarme al infierno,

pero escribiendo.

Roberto Bolaño (Mi carrera literaria)

¿Cuál fue el infierno de Stefan Zweig?

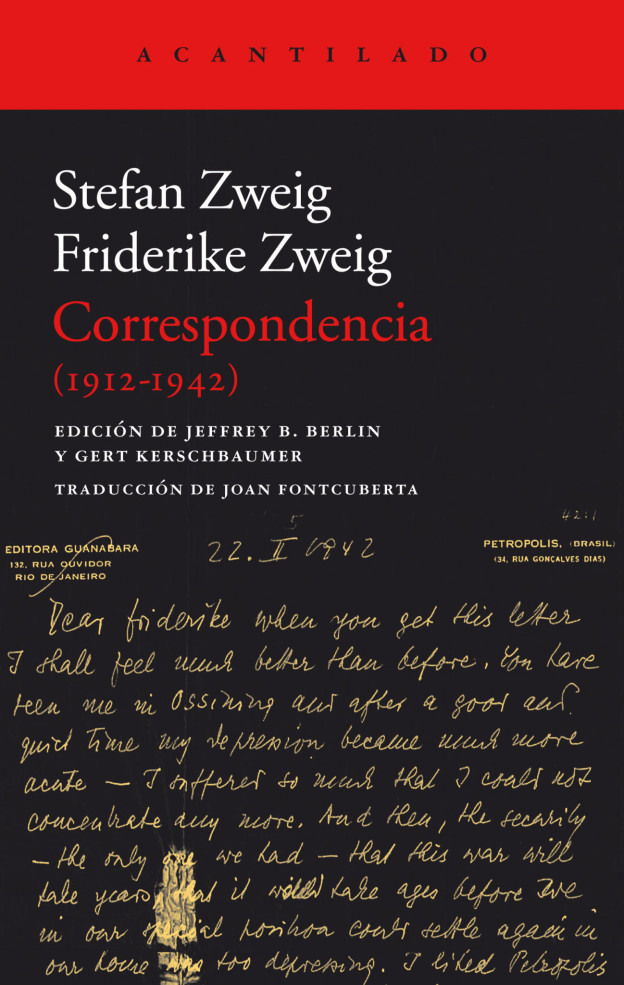

Leer hoy un libro con 309 cartas (el primero que leo de estas características) me ha resultado tan anacrónico como fascinante. Cartas escritas entre 1912 y 1942 por Stefan Zweig y Friderike (publicado en Acantilado con traducción de Joan Fontcuberta), con la que Zweig se casó y luego se divorció, y con la cual seguiría carteándose después del divorcio y hasta su muerte. La última misiva de Zweig, fechada el 22 de febrero de 1942, la víspera de su suicidio junto a Lotte Altmann, va dirigida a Friderike. “Estas últimas líneas son para ti, en mis últimas horas. Recibe todo mi afecto y cariño, y levanta el ánimo sabiendo que ahora estoy tranquilo y feliz”.

El libro se principia con una carta de Friderike en 1912 en la que ella le hace partícipe a Zweig del interés hacia su persona. Después de leer su correspondencia creo que Friderike se enamoró del escritor más célebre en la década de los años 20 y 30 en Europa, y se desenamoró de la persona que había detrás del eximio escritor (que no escatimó ningún esfuerzo por publicitar y promover su obra literaria durante cuatro décadas). En Alemania se publicaron hasta 1933 más de 1.300.000 ejemplares de libros de Stefan Zweig, traducidos a doce lenguas. Escribo esta carta en el tren y a lápiz porque se me ha agotado la tinta de las plumas (tres) de tanto firmar libros, refiere Zweig en marzo de 1933. En Brasil, en Río de Janeiro, dicta una conferencia para la asociación de ayuda a los judíos a la que acuden 1.200 personas, y en la que firma a diario 500 libros y casi tengo calambres, añade Zweig.

No existía en la segunda década del siglo XX internet, ni correo electrónico, ni siquiera teléfono en las casas, así que las comunicaciones eran en papel (en septiembre de 1927 Stefan afirma: hoy lunes por la mañana han llegado 35 cartas al mismo tiempo), por correo, o llegado el caso vía telegrama. En el epílogo, Gert Kerschbaumer nos habla de que tuvieron que seleccionar entre 1.220 cartas. La correspondencia nos permite ir conociendo de primera mano el acercamiento de Friderike a Zweig, su cortejo, muy singular por otra parte, pues parece que desde el primer momento Friderike tiene claro que lo suyo no será un amor romántico llevado hasta sus últimas consecuencias. Zweig se debe (y no lo oculta en absoluto) a su trabajo, -su razón de ser- es un escritor exitoso que triunfa con sus obras teatrales (como Jeremías), biografías, novelas y traducciones; despacha miles de ejemplares de sus obras, más de 10.000 de Amok, y esto lo sabe muy bien Friderike, la cual en los albores de su relación está desdichadamente casada y tiene dos niñas pequeñas.

Friderike no quiere ir de amante absorbente, tampoco tener a Zweig a su lado a todas horas, sino que le deja su espacio, incluso tolera las infidelidades (no le seas demasiado infiel a tu diligente MUMU, le dice en una carta de 1921; Espero, mi niño querido, que hayas vuelto a encontrar una mujer-jirafa de pecho de ondina, le dice en otra de junio de 1923) y romances que este pueda tener por ahí -y los tiene, como acontece por ejemplo en París- pues Zweig está continuamente viajando por Europa, dando conferencias (sobre Rolland entre otros), estrenando sus obras teatrales, y los encuentros entre Zweig y Friderike son episódicos y tardan en llegar, pues durante los cuatro primeros años de relación esta va muy lenta, sin prisas, pero también sin demoras, con la idea Friderike de conseguir la nulidad matrimonial eclesiástica que le permita contraer nupcias con Zweig, con el que se acaba esposando.

Sigue leyendo