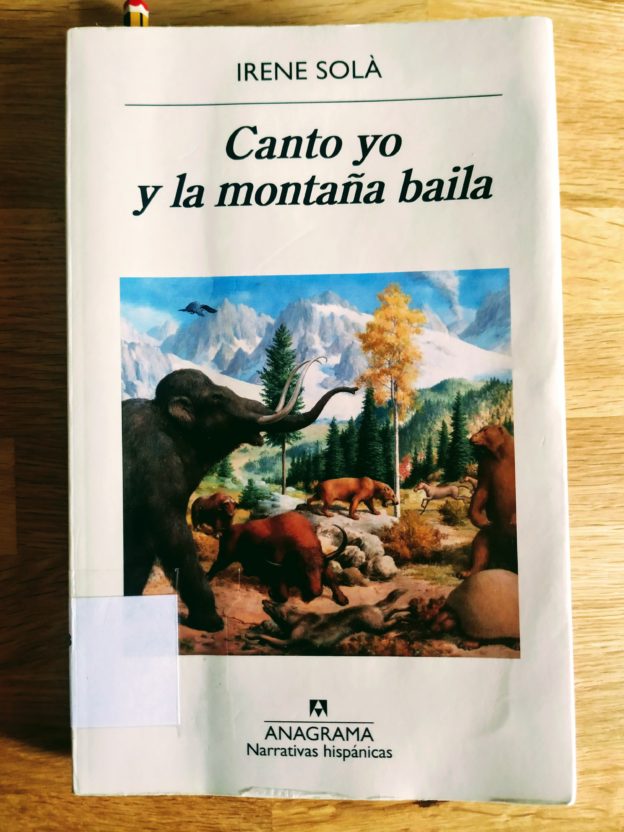

¿Cómo se consigue escribir así de bien? Ahí reside el misterio de la literatura. ¿Cómo lograr la emoción del lector de esta manera? ¿Cómo escribir una novela como Canto yo y la montaña baila (traducida del catalán por Concha Cardeñoso Sáenz de Miera) con menos de treinta años?.

Aquí baila la montaña y baila quien lee, baila y se solaza, se divierte y emociona con la prosa de Solà y sus historias de la montaña en el Pirineo Catalán. Nos ofrece un paisaje y un paisanaje atractivo, no porque lo sean a primera vista, sino porque a través de las palabras, las anécdotas, los recuerdos, se va armando un puzzle, una topografía que resulta arrebatadora, tanto por lo que se nos cuenta como por lo que se nos hurta. Piezas que se van armando, voces que quieren contar la realidad, los sueños, en un terreno que mezcla realidad y fantasía sin estridencias y nos hace mirar a través de los ojos de los animales para sentir su gozo y su pavor, que puebla el paisaje de fantasmas, brujas, mujeres de agua, que están ahí velando, apagando luces, haciendo compañía a los viejos y a los jóvenes, que tienen un momento en el que su realidad les pesa y oprime y el pueblo les cerca y quieren aire nuevo, salir, explorar, conocer, ver mundo, porque lo que viven les ofrece tanto como les niega y al pasar de las décadas, los jóvenes, ya adultos, regresan con sus hijos para comenzar la historia de nuevo, apaciguados entre montañas, al solaz del silencio, ante la armonía de las montañas, cansadas ellas de ir viendo pasar generaciones y generaciones y generaciones; montañas que también son protagonistas, que nos relatan su génesis y los finales y los consiguientes comienzos; hay una sensibilidad especial que toca cada página, cada ser vivo, animal o persona, que se manifiesta en cada acción y diálogo, que transmite vitalismo, alegría, humanidad, en esta novela tan luminosa, tan vívida, tan sentida, que se cierra de manera brillante, sin forzar nada, dejando que las palabras caigan en el oído preciso y permitan entonces al afligido desembalsar todos los metros cúbicos de arrepentimiento, culpa, pesar, dolor albergados durante años, porque ambos, el culpable y la víctima, aunque sea ésta indirecta, necesitan ese momento, esa ocasión, porque en el principio fue el verbo (y la palabra) y escritoras como Irene Solà (Malla, 1990) hacen un magnífico uso del mismo.

Anagrama

192 páginas

Traducción del catalán Concha Cardeñoso Sáenz de Miera

Año publicación: 2019