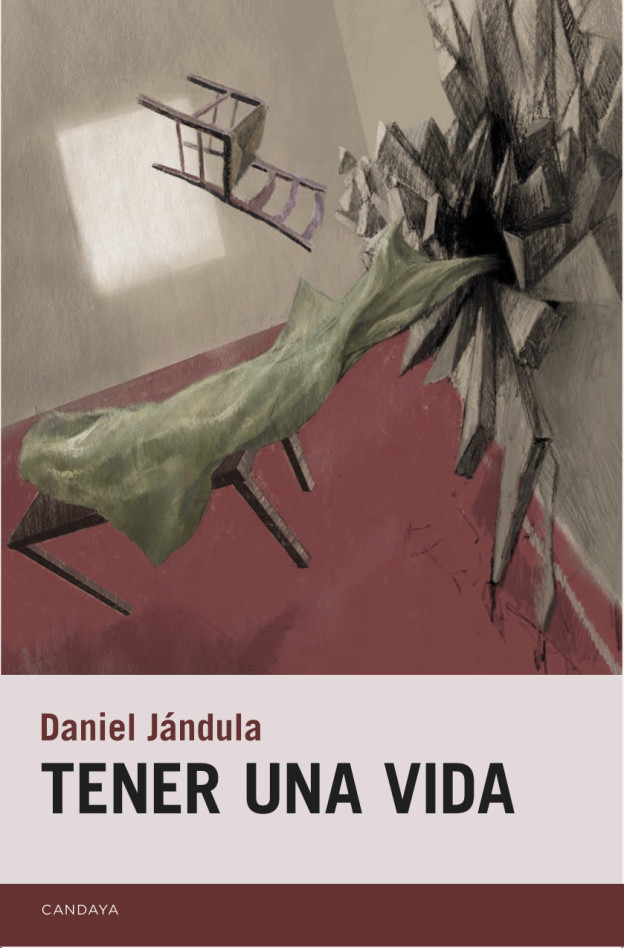

La portada de Tener una vida de Daniel Jándula (Málaga, 1980) me recuerda mucho una exposición que tuve la suerte de disfrutar en la Sala Amos Salvador de Logroño de la artista Pamen Pereira, que contaba con obras como The second wind. Vemos en ella una silla, una mesa en flotación, en un espacio donde no pareciera reinar la gravedad, terreno misterioso e irreal que en cierto modo cifra los desvelos del protagonista de la novela, un anodino registrador de la propiedad, que me recuerda mucho al que protagonizaba el relato El estado natural de las cosas de Alejandro Morellón. Si en el libro de Alejandro un fulano se iba al techo de su casa, sin posibilidad de bajar de allá, mientras veía inerme cómo su vida se iba por un sumidero (invertido), al tiempo que su mujer y su hijo pequeño le abandonaban y aprovechaba éste entonces su soledad y hastío para echar la vista atrás y recordar, en la novela de Jándula, el protagonista ha sido abandonado por Lidia, su novia, ha perdido un avión, contempla extrañado y fascinado cómo un boquete de la pared cada día va ganando tamaño y cómo ese espacio que se abre corre el riesgo de irlo tomando todo, subsumiéndolo (aquí podríamos hablar de Sergio, el protagonista de la novela de Gopegui La escala de los mapas, que buscaba refugio y amparo en un hueco que lo preservara de la realidad). Agujero que a tenor de lo narrado podría ser tanto una amenaza como una oportunidad.

En el flujo de conciencia discursivo que se marca el narrador me cuesta creer que lo expuesto sobre los nacidos en los 80 sea extensible a toda una generación líquida, gaseosa o virtual, generación con homogéneas experiencias, esperanzas y fracasos, según se nos refiere.

Quien habla aquí es un joven con la vida resuelta en lo material, pero profundamente insatisfecho, que toma consciencia de que aquello que entendemos por vida en su caso ha sido un invento, una tierra baldía. Los recuerdos, que le permitirían montar el relato de su vida, quizás doten la misma de sentido y de significado o tal vez no y constate entonces brutalmente que una vida sin asideros ni raíces es un vida en flotación, precipitada hacia la nada.

Daniel Jándula eludiendo caminos más trillados transita aquí por los márgenes siempre imprecisos de aquello que entendemos por novela, lo cual siempre es de agradecer, aunque creo que tanto el discurso generacional, como la relación parejil se desarrollan de manera demasiado epidérmica. No basta con soltar un par de frases lapidarias y dejar que el trabajo se haga solo. Hay que currárselo mucho más. El principal problema que le encuentro a la narración es que su narrador es un sinsorgo, con el que cuesta conectar, así que su biografía (o biografía de su no vida) y las tramas varias y de lo más dispares (que supongo tratan de dar consistencia al personaje y solo consiguen su dinamitación) me resultan interesantes sólo hasta cierto punto. No es tampoco una cuestión de extensión. He leído decenas de novelas de extensión pareja esta y muchísimo más enjundiosas.

Editorial Candaya. 2017. 128 páginas.