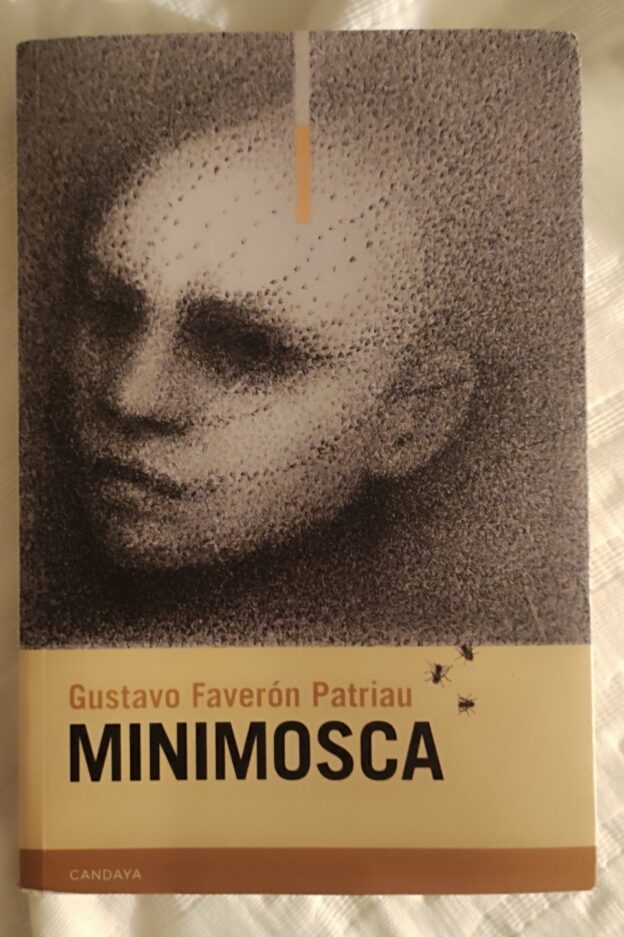

Finalizo la lectura de Minimosca unas pocas horas antes de clausurar el 2024. Sin duda para mí la mejor novela publicada este año, de las que he leído, que tampoco han sido tantas. Releí lo que escribí cuando leí Vivir abajo hace cuatro años y medio, para situarme, aunque no me ha aclarado mucho, más allá de ver que algunos personajes como George o Miroslav Valsorim comparecen de nuevo.

Si Vivir abajo se centraba mucho en las torturas, aquí es la muerte la que resulta una presencia ominosa y ubicua. El libro se ramifica en un sinfín de historias dentro de historias, dentro de historias, y hay que ir buscando la relación entre las mismas. Esto resulta complicado, más cuando leo la novela sin tomar apuntes; novela que debido a su tamaño (715 páginas), hace que cuando se retome el personaje del Arturo, en sus postrimerías, parezca que me hablen de alguien que conocí mucho tiempo atrás.

Leo que el mundo está lleno de trampas, y aquí las trampas, son los continuos giros de la trama. El mundo, la novela, parece un único escenario donde los personajes estuvieran continuamente entrando y saliendo del mismo, recorriendo la geografía americana de norte a sur, no a la velocidad de la luz, sino a la del paso humano, como hace Angus White. La manera en la que Gustavo articula sus historias genera una atmósfera enfermiza, donde confunde los planos de la realidad y la ficción, avivados por una fértil imaginación que se desparrama en múltiples direcciones. La novela es un continuo abrazo a la literatura, porque aquí Vallejo tiene un papel importante, como personaje y con sus obras, como los poemas que recita Minimosca en el ring para doblegar a sus rivales. O las obras de Thomas Browne y su Urne-Burriall. O la presencia de escritores como Stephen King, Melville o Nathaniel Hawthorne, entre otros muchos.

Sabemos que el siglo XX fue infausto con guerras mundiales o locales, millones de muertos y dictadores por doquier. ¿Cómo explicar toda esta barbarie y sinsentido? Gustavo se nutre de historias menores, de asesinos de andar por casa, de torturadores de la peor calaña, de violadores, de padres que ofrecen a sus hijas para ser violadas, de padres maltratadores, de niñas que tratan de hacer arte con un cámara en un campo de concentración, de artistas que llevan sus planteamientos hasta el ultimo paso que es el ahorcamiento, de artistas que dejan el horror en imágenes.

Creo que lo único válido ante un libro tan descomunal y apabullante como es Minimosca, cuyo título desdice el peso pesado que es, consiste en abandonarse a la lectura, en sumergirse de lleno en la narración y sus vaivenes, en el horror, en la literatura que impregna cada página. También el misterio. Es posible que uno se sienta también como el Amnésico de la novela, que haya cosas que no le suenen cuando las lea, y no logre atar todos los cabos. En todo caso, esto solo alentará las ganas de una futura relectura, porque me temo que como sucede con el Ulises, y con otros muchos libros considerados clásicos, la lectura de Minimosca es tan sorprendente como inagotable, aunque el lector acabe, doy fe, agotado. Pero muy satisfecho.