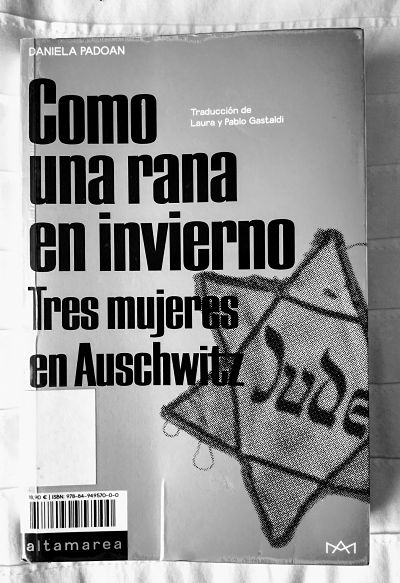

Como una rana en invierno. Tres mujeres en Auschwitz, publicado por la editorial Altamarea es un libro de entrevistas a cargo de Daniela Padoan con traducción de Laura y Pablo Gastaldi. Entrevistas realizadas a Liliana Segre, Goti Bauer y Giuliana Tedeschi, las tres supervivientes de Auschwitz, ingresadas allá con 13, 19 y 31 años, donde permanecieron entre 12 y 14 meses, desde abril de 1944 hasta su liberación.

En las entrevistas, que vienen a ser como una conversación a cuatro voces hay elementos comunes, como el miedo compartido a ir en cualquier momento a las cámaras de gas, ubicados sus barracones frente a las chimeneas y el humo negro; el olor a carne quemada que respiraban todos los días. La necesidad de mantener su dignidad a pesar de que a su llegada les afeitasen la cabeza, les ducharan, viéndose obligadas a mostrar su desnudez a las otras presas, para luego vestir harapos, pares de zapatos que no casaban y tener que lidiar con la menstruación que se les retiraba a las pocas semanas de su llegada; una alimentación que las conducía a la delgadez extrema, al límite de sus fuerzas. Acciones que buscaban deshumanizarlas, convertirlas en objetos, en números, como los que les tatuaban en el brazo a la llegada, si superaban la selección y no iban directamente a las cámaras de gas, auxiliadas por los Sonderkommando cuya tarea quedó fielmente reflejada en El hijo de Saúl.

Comentan que reinaba la arbitrariedad, la ausencia de toda lógica, que conduce a la barbarie y la locura, y así veían cómo los SS enviaban a la cámara de gas a las presas por cualquier tontería, por lo que cada día era una ruleta rusa. En las entrevistas hablan de las leyes raciales que desde 1938 supondrán una soga en el cuello de los judíos italianos que los estrangulará económicamente, les imposibilitará el acceso al trabajo y los privará de sus bienes, para finalmente, todos aquellos que no pudieron huir (incluso aquellos abuelos que residían en asilos) ser enviados en trenes para el ganado que recorrieron miles de kilómetros por distintos países sin que llamaran la atención de nadie, hasta los campos de concentración como el de Auschwitz.

Una de ellas comenta cómo les engañaron los guías locales cuando trataron de huir por la montaña dejándola a ella y a sus familiares a merced de los alemanes. Otros vecinos, por cinco mil liras estaban dispuestos a denunciar a los judíos. Las autoridades locales ya habían hecho sus listados con los nombres, apellidos y direcciones postales de los judíos locales y cuando los alemanes toman Italia ya tenían todo el trabajo hecho. Las entrevistas, que no son muy extensas, no se centran demasiado en la estancia en los campos de concentración, y abarcan temas de sumo interés, como el regreso a casa una vez liberadas. Conocemos este periplo por obras maestras como La tregua de Primo Levi, al que se menciona una y otra vez. El título, Como una rana en invierno procede uno de sus poemas de Si esto es un hombre: Considerad si es una mujer/ quien no tiene cabellos ni nombre/ ni fuerzas para recordarlo,/ vacía la mirada y frío el regazo/ como una rana en invierno. Comentan que ellas tuvieron suerte porque al regresar tenían familiares y encontraron algo de amparo en ellos, mientras que otras compañeras polacas y húngaras, no tenían adonde regresar, porque sus bienes y pertenencias habían sido entregadas por los nazis a sus vecinos quienes veían recelosos su regreso, sintiéndolas como una presencia incómoda, situación desesperada que abocaría a muchas de estas mujeres al suicidio al poco de su liberación.

Liliana comenta que al ser liberada, con poco más de treinta kilos, en los meses anteriores a su llegada a casa cogería otros muchos kilos y cuando regresó, más que afecto y un hombro en el que llorar, alguien con quien confesarse y aliviar su pena, encontró censura, reprobación a su aspecto físico, a su forma de vestir, a sus maneras toscas, cuestionando qué tendría que haber hecho ella para sobrevivir, qué relaciones habría mantenido, con cuántos hombres, algo que a ella le resulta increíble escuchar porque el trato entre los nazis y las presas era inexistente y no iba más allá del maltrato físico, que estas delegaban en las Kapo, aquellas presas que se encargaban de la custodia de sus compañeras a las que desde la impunidad maltrataban y sometían a toda clase de vejaciones.

Como mujeres creen que su circunstancia era diferente a la de los hombres, que ellas tenían otra sensibilidad derivada en muchos casos del hecho de ser madres, que sufrían de otra manera la desnudez, los abusos y ultrajes que atentaban contra su feminidad, que superaron la situación en gran medida gracias a las relaciones fraternales que entre ellas surgieron, a las cosas y recuerdos que compartían en la intimidad y en el amontonamiento de cuerpos exánimes; aquella generosidad compartida que sería el motor de sus vidas, mientras que en el caso de los hombres no existen testimonios de nadie que dijera haber salvado el pellejo gracias a un compañero, pues como Levi afirma cada cual debía buscarse la vida y a veces en situaciones extremas era a costa de la de los demás.

Lo que a las tres supervivientes les preocupa es ver qué sucederá cuando ya no haya testigos, cuando todo quede solo en manos de los historiadores, del empuje de ciertas corrientes revisionistas o negacionistas que ponen estos testimonios en entredicho. Ahora, nos dicen, aún hay derecho a réplica y a desmentir lo que los negacionistas afirman, pero no saben qué sucederá cuando ya no quede ningún testigo. Pensaban que después del genocidio judío, de tanto sufrimiento y tantísimas vidas aniquiladas, la sociedad abriría los ojos espantada ante tanta barbarie y rectificaría. Luego comprobaron defraudadas que las décadas venideras solo traerían más guerras y nuevos genocidios.

Se plantean también las razones que les llevaron a no hacer públicos sus testimonios al poco de su liberación. Coinciden en que sus vivencias, para muchos eran increíbles, y para ellas, si decidían plasmarlo en un papel, inimaginables, como si hubiera una distancia casi insalvable entre lo que habían sufrido y la posibilidad de transmitirlo fielmente sobre el papel. Cuando deciden hacerlo, alzar la voz, ven que el espacio público ha sido copado por los hombres, que lo que Levi escribiera era ya la regla, su testimonio merecidamente universal. Piensan que su testimonio sería como el de otros muchos y muchas, pero a su vez ven que ningún testimonio tiene esa capacidad totalizadora que todo lo abarque y que cada testimonio por lo tanto suma y aporta algo distinto. Esta premisa es la que les lleva a convertirse en testigos públicos que desde entonces irán por toda Italia hablando en colegios, institutos y otros centros, acerca de su experiencia en los campos de concentración, venciendo el desinterés, el pasotismo que el genocidio judío genera en algunos.

Las sustanciosas entrevistas se cierran con el epílogo de Daniela Padoan, el cual ofrece una visión de conjunto, panorámica, poniendo de relieve la invisibilidad de la mujer en la Soah, reflexionando sobre el valor del testigo (Primo Levi tuvo muy claro a su paso por Auschwitz que quería sobrevivir para contar al mundo lo que había visto y sufrido en el campo de concentración; algo que no estaba en la mente de Liliana, Goti y Giuliana) y de los testimonios de sus tres entrevistadas, a las que creo que tenemos que agradecerles su valentía, su arrojo, pues a la dantesca tragedia experimentada durante su encierro vieron luego añadidas las infaustas consecuencias de su liberación, que condicionarían el resto de sus vidas así como las relaciones con sus descendientes, precisando el paso de muchos años para que por ejemplo sus hijas y nietas supieran las altas cotas de sufrimiento que sus madres y abuelas habían experimentando entonces y rumiado en silencio.

Lecturas periféricas

Trilogía de Auschwitz (Primo Levi)

Trieste (Daša Drndić)

Mi madre era de Mariúpol (Natascha Wodin)

No habrá muerte. Letras del Gulag y el Nazismo. De Borís Pasternak a Imre Kerstész (Toni Montesinos)