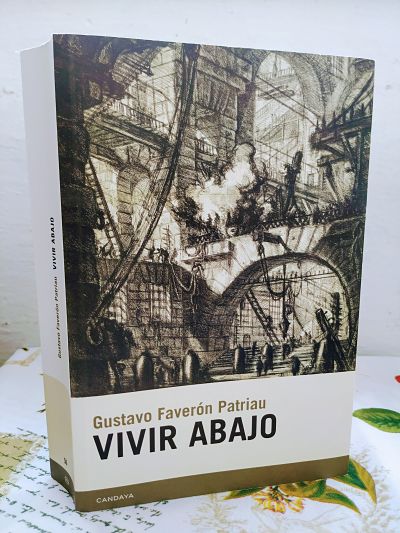

Extraer la piedra de la locura del cerebro y luego qué, acarrear con ella una y otra vez arriba y abajo sobre una montaña de muertos, como un Sísifo más, en un día a día -convertido en una cadena perpetua- de ensayo y horror, de ensayo y error, cuando a la venganza le sale el tiro por la culata, inútiles los crímenes, azarosa la injusticia de sus actos, como al protagonista de la hercúlea novela de Gustavo Faverón Patriau (Lima, 1966) titulada Vivir abajo, un tal George Bennett cuya historia se pretende reconstruir con piezas de un puzzle irrealizable. Vivir abajo es el mundo subterráneo, el de las torturas y los torturados, todo aquello que se consume sin ver la luz del sol, en recintos a la vista nada sospechosos, en un inframundo donde millares de desgraciados durante décadas han sido y son carnaza de mentes enfermizas y malvadas, la mitad de la historia de América Latina, la mitad de la historia de América, no existirían si no existiera la presión de hablar bajo castigo, la mitad de la historia del mundo (porque también aparecen los balcanes, con la figura del palindrómico Miroslav Valsorim), leo.

George padre, agente de la CIA va por toda por America Latina construyendo cárceles, ejerciendo de torturador, al servicio de dictadores, abundantes durante la segunda mitad del siglo XX. El hijo, con el mismo nombre y apellido y aficiones, como la de echar mano a su careta de oso para dormir, trata de enmendar los errores paternos y recorre Paraguay, Chile, Argentina, Perú, queriendo conocer la historia de su padre y de sus víctimas, ajustando entre otras muchas cosas cuentas con nazis, y en esta búsqueda, no sé por qué, en todo este periplo me venía en mientes una y otra vez la figura de Cesárea Tinajero (aquí sería Raymunda) y también del incesante Bolaño, pues esta novela presenta como las del chileno un aspecto poliédrico, una estructura proteica, donde todo se va desvelando y enmarañando de a poco, sumando fragmentos de entrevistas, cartas, sinopsis de libros, películas visionadas, relatos, ensoñaciones, profecías, con muchas referencias musicales y citas literarias, muchas películas, narraciones algunas incluso referidas telepáticamente, lo cual me recordaba El beso de la mujer araña de Manuel Puig, cuando a los presos ya su único asidero es el lenguaje. Y qué decir de la escritura, de toda esta metafísica de la palabra, de su fertilidad aquí presente, qué decir de uno de los personajes, Mano Manzano, escritor compulsivo, prolífico, incesante en su quehacer, que si se para a pensar por qué escribe no encuentra una razón, quizás porque como ya nos advirtiera en su día otro escritor Uno no escribe para, uno escribe sin más y así hace también Gustavo con su escritura torrencial, que te lleva y trae por la geografía latinoamericana, convertida en un mapa de sangre, poblada de personas heridas, violentadas, violadas, humilladas, purulentas, cáscaras vacías, dementes, frutos podridos de toda la maldad soterrada y reclusa, con un alud de testimonios que te escarapelan no solo el vello, ante este palimpsesto infernal.

Los (libros) que uno escribe para decir algo, no sirven para nada, dice Manzano. El desafío aquí es cómo decir sin decir para acabar diciendo mucho, como logra Gustavo.

Las reseñas de los libros tienen sentido, los libros no, dice Manzano. No me lo creo. Olviden esta reseña, este comentario a la novela y háganse el favor de leérsela a fondo, porque hay que sumergirse en el fango, habitar la oscuridad, convivir con el mal unos cuantos días, sentir entonces el tajo del hacha quebrando el mar helado que tenemos dentro. He disfrutado muchísimo (aunque disfrutar no sea la palabra más precisa) una novela que de seguro a todos los que la lean va a dejar nerviosos y erizados y también electrizados. No abundan, desgraciadamente, novelas de este pelo.

Una observación: a la novela le falta una página para alcanzar el guarismo diabólico.

Candaya. 2019. 665 páginas