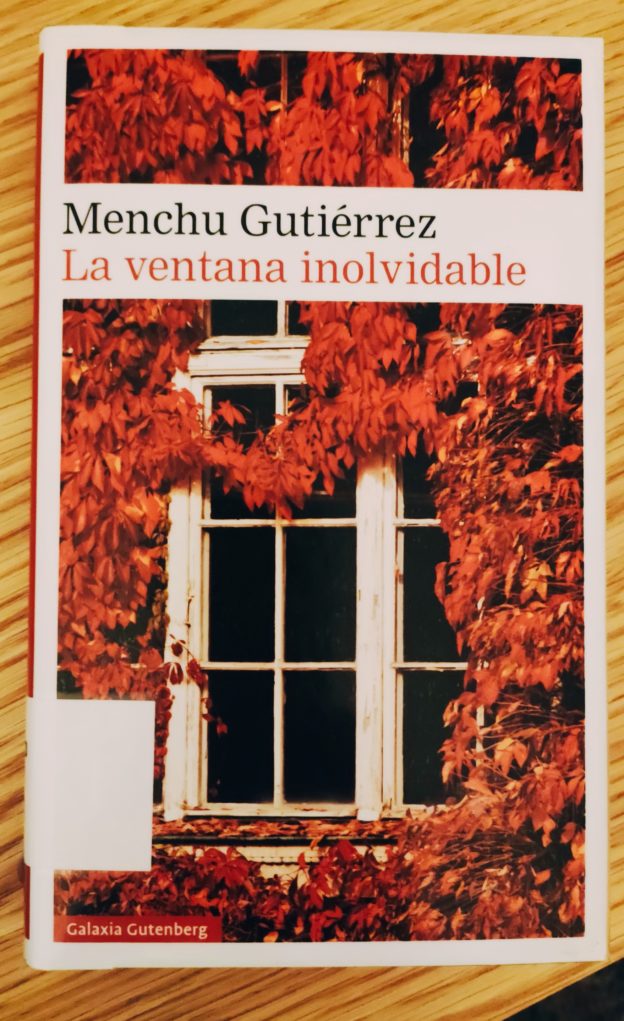

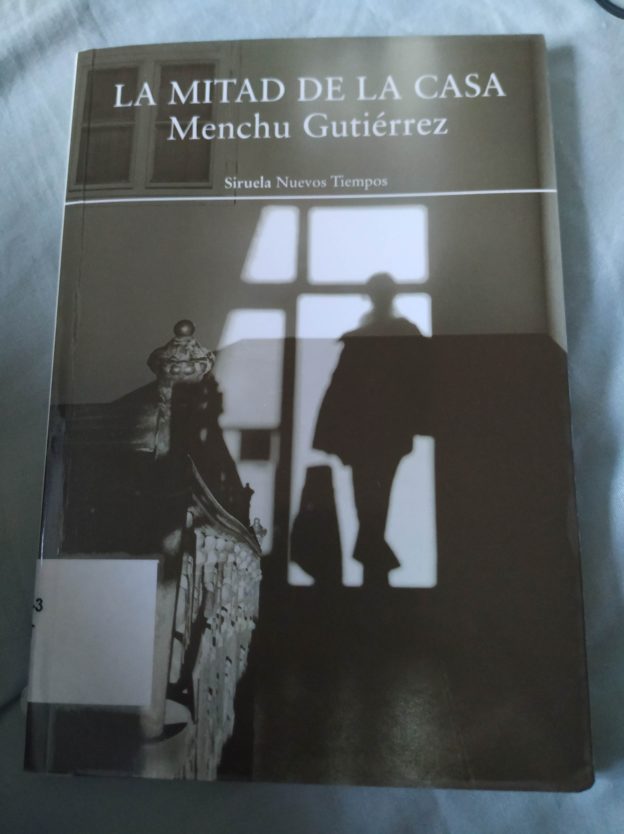

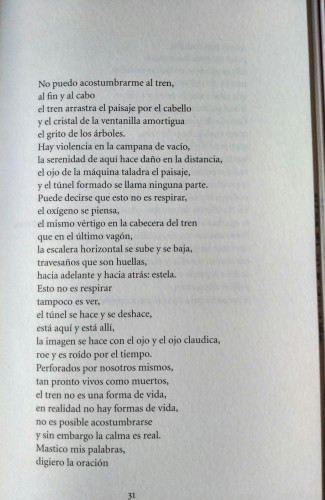

La ventana como umbral, el espacio entre fuera y dentro. Entre interior y exterior. En esta idea incide Menchu Gutiérrez en La ventana inolvidable. Novela que es también un umbral hacia el ensayo. Novela que suma fragmentos, narraciones e indistintas voces para abundar en la idea de la ventana como lugar desde el que observamos o somos observados; los ojos de una casa, la ventana de un avión, de un coche, de un tren; cristales que nos presentan, acercan o alejan la realidad o la arrastran. Las ventanas son la puerta abierta al pasado, a los recuerdos, a la niñez. Ventanas que lo son también las pantallas del portátil en el que escribo, o chateo, o hago una videoconferencia. La que emplea el escritor del texto para parlamentar con sus lectores. La ventana del féretro y la búsqueda de una contraseña hacia el más allá. La ventana como espejo, cuando los pájaros encuentran la muerte en el azul vítreo. El asfalto vacío como un espejo sin azogue. Un espíritu animista que espolea la narración. Una mirada reflexiva hacia las cosas. Un paso más al dado por Menchu en su anterior novela La mitad de la casa. Ventanas a las que el confinamiento cargó de sentido y valor, como el órgano más sensitivo de la casa. Referencias literarias a Maupassant y su locura, a Beckett y sus silencios, a Séneca y la gestión del ruido, a Gracq y la espera o a Oscar Wilde, en su encierro en la cárcel de Reading, en otra variante de Penélope en su quehacer sisifiano.

Pensaba en una novela en la que había leído un fragmento sobre ventanas y espejos. Di con ella, con El retablo de no de Luis Rodríguez.

Sentado en la silla del hospital, miró la ventana, le pareció que el mundo se alejaba; elevó la mirada, le pareció que el techo era una bóveda, sin esquinas. Miró la cama, como si contemplara su propio nicho. Volvió a mirar la ventana. Las ventanas sirven para mirar de cerca, pensó; los espejos, no, los espejos sirven para mirar lejos. Miró la cama, y se fue.

Bueno.