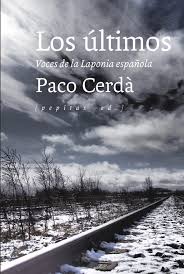

Paco Cerdà (Génova, 1985) recorre una parte del territorio de 65.000 kilómetros cuadrados incrustado en la periferia de cinco comunidades autónomas españolas, que se extiende por diez provincias –Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Valencia, Castelló, Zaragoza, Burgos, Segovia y La Rioja– y agrupa a 1.355 municipios, con una densidad media de 7,34 habitantes por kilómetro cuadrado. La media en España es de 92.

Cerdà no abusa de las estadísticas, sino que utiliza los datos estrictamente necesarios para situar el problema de la despoblación. Luego, la clave está, creo, en hacer una buena selección de testimonios, allá donde recala, que nos permitan entender mejor lo que sucede en este vasto territorio, en la Serranía Celtibérica, al que el autor denomina la Laponia española, pues la densidad demográfica es similar en ambos territorios, aunque en el caso de Laponia esta población se mantiene estable, mientras que en España la despoblación acuciante es una herida abierta que dejaré el terreno exangüe. Muerto.

Dice Llamazares, el escritor, que hay libros que a uno le gustaría haber escrito. Se entiende, pues estas crónicas de Cerdá son los días anteriores, a aquellos a los que vivía Andrés, el protagonista de La lluvia amarilla, el último habitante de Ainielle. Un testimonio aquel desgarrador acerca de lo que suponía la muerte de un pueblo. En ese trance, en ese camino hacia la extinción, hay miles de pueblos en España, sin contar las 3.200 aldeas que ya han quedado vacías. Hay muchas causas que explicarían esta demotanasia –esta muerte lenta, inducida y pacífica de la población-, principalmente un sistema, político, económico y empresarial que prima las grandes ciudades en favor de las pequeñas, que favorece la estampida de la gente del pueblo hacia la ciudad –sin que haya relevo generacional-, y de los pueblos pequeños hacia otros más grandes. Pueblos en los que sin tener los servicios mínimos cubiertos, residir en ellos se convierte en un acto de heroísmo, de resistencia, como le sucede a los cuatro habitantes de El Collado, en La Rioja. Uno entiende que en el relato de la localidad de Sesga salgan a colación los maquis –que también recogía Llamazares en su espléndida novela Luna de lobos-.

Estamos de acuerdo en que a nadie se le puede imponer una vida rural, pero sería conveniente que aquel que quiera vivir en un pueblo, pequeño o grande, pueda hacerlo, y que las administraciones ayuden para que este anhelo sea algo posible y realizable. Esto no siempre es así, pues en el texto se ve cómo muchas familias acaban por dejar los pueblos cuando cierran las escuelas y deciden irse a otros lugares donde haya colegio, o donde las posibilidades de trabajar sean mayores que las que le ofrece el terruño.

El testimonio más enjundioso creo que lo ofrece Moisés, el prior del monasterio de Silos. Quizás porque tiene tiempo de sobra para reflexionar y ganas para hacerlo, sus palabras sobre el silencio, sobre la despersonalización, sobre el consumismo, sobre el sistema capitalista, explicarían mucho de lo que Cerdà trata de recoger en su libro. La pregunta crucial es si estamos progresando, no tanto económicamente –que está visto que no, ya que las desigualdades cada día son mayores- sino humanamente, porque quizás este despoblamiento físico, territorial, pueblo a pueblo, pienso, no sea otra cosa que la consecuencia razonable de nuestra forma de ser, de actuar, de pensar –o de no pensar-. En el texto se dice que en un pueblo cuando uno no es consumidor, ni productor, y encima supone un gasto –porque para la administración hacer carreteras para pueblos de cuatro habitantes, o mantener un colegio para cuatro niños -lo cual permitiría fijar a los vecinos al terreno- es tirar el dinero-, tiene todo los boletos para ser borrado del mapa. Y así es, así la demotanasia, avanza lentamente, pero sin detenerse.

A medida que uno lee, el espíritu crítico, si lo hay, obliga a hacerte algunas objeciones sobre lo leído, y lo bueno del texto es que enseguida Cerdà, consciente de esto, mete el dedo en la llaga, y busca dar respuesta a esas preguntas que a uno le pasan por la mente, mostrando al lector el mayor número de caras de una realidad icosaédrica; así un joven nos cuenta que la vida en un pueblo no es fácil, que tanta soledad y tanto silencio pueden abrumar y angustiar, que un pueblo, y esto me gusta, es como un amplificador emocional, es decir, que si estás bien, en un pueblo estarás muy bien, pero si que estás mal, en un pueblo estarás muy mal, pues no todos son capaces de lidiar con el silencio, con la calma densa, con ese ritmo acelerado que parece ya impreso en nuestro ADN.

Está por ver en qué medida las nuevas tecnologías serán capaces de ofrecer a la gente joven la posibilidad de buscarse la vida en su pueblo. Lo que el libro recoge es la experiencia de una pareja joven que puede trabajar desde su pueblo, pero siempre son más los que dejan el pueblo para ir a la ciudad que viceversa, así que la sangría sigue.

A su vez, como explica una responsable de Abraza la Tierra, ir a un pueblo, implica dejarse de ensoñaciones, ventilarse de ese aroma bucólico, idílico, que a menudo aureola lo rural y describe por ejemplo el chasco que supone para muchos mudarse a un pueblo, de la ciudad, a menudo no como un deseo, sino más bien como una necesidad de cambiar de aires, o simplemente una huida, y cómo luego en el pueblo ven que por muchas hectáreas que uno tenga ante sí, no tendrá ni una porción de tierra que cultivar porque todo tiene dueño.

Hacia la muerte lenta hacia la que se encaminan las escuelas rurales hay que sumar también el caso de los equipos de fútbol que se las ven y se las desean para poder seguir adelante en las categorías inferiores, toda vez que el público prefiere ver los partidos de futbol en su casa o en el bar, que en un campo de fútbol, donde hace frío, y/o lluvia y donde quizás no haya ni siquiera dónde sentarse.

Visto como un todo, lo que Cerdà hace con estas sentidas, y a ratos épicas, crónicas –con estas voces de estos Últimos, que no deben quedar acalladas-, no es tanto hablar de un despoblamiento físico –que es lo evidente, lo palmario, lo objetivo-, sino del devenir espiritual –el de almas que se vacían- el de una España que dejó de ser sólida para ser líquida, para ser corriente; ríos de gente que van a dar a la mar, el Mar Muerto que es la Demotanasia.

Pepitas de calabaza. 2017. 167 páginas.