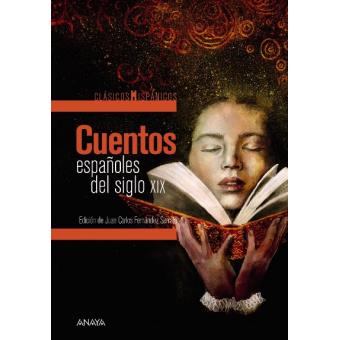

Libro publicado por Anaya pensado para alumnos de la E.S.O y Bachillerato, (con resúmenes y notas de lectura) Cuentos españoles del siglo XIX, en edición a cargo de Juan Carlos Fernández Serrato y con ilustraciones de Beatriz Martín Vidal que recoge los 15 relatos abajo citados, de distintos escritores, algunos de los cuales aparecen por partida doble como en el caso de Emilia Pardo Bazán o Leopoldo Alas Clarín.

El café (Mariano José de Larra), El pastor Clasiquino (José de Espronceda), Pulpete y Balbeja (Serafín Estébanez Calderón), La cruz del diablo (Gustavo Adolfo Bécquer), La Hija del Sol (Fernán Caballero), La mujer alta (Pedro Antonio de Alarcón), La leva (José María de Pereda), ¡Adiós, Cordera! (Leopoldo Alas Clarín), La rosa de oro (Leopoldo Alas Clarín), En tranvía (Emilia Pardo Bazán), El contador (Emilia Pardo Bazán) , ¿Dónde está mi cabeza? (Benito Pérez Galdós), El maestro Raimundico (Juan Valera), Golpe doble (Vicente Blasco Ibáñez), La Niña Chole (Ramón María del Valle-Inclán).

Es muy interesante ver cómo autores españoles del siglo XIX de obras como Fortunata y Jacinta, La Regenta, La araña negra, Los Pazos de Ulloa, Peñas arriba, La lámpara maravillosa, etc, se miden en las distancias cortas, con óptimos resultados, ofreciendo al lector joven y adulto un género tan heterogéneo como godible; relatos que se interesan por la cuestión social, como En tranvía de Bazán, plasmando muy bien la tensión entre las clases acomodadas del Barrio de Salamanca madrileño y las clases populares, encarnadas en una mujer sin dinero suficiente para pagar el billete, quien recurre a la limosna ajena, librando así los benefactores de su vista aquello que no quieren, en esencia, padecer ni contemplar. Relato conmovedor en el que Bazán, incide en la situación femenina, en la de la mujer maltratada y abandonada por su marido, abandonándola a su suerte (infausta) con un hijo recién nacido y además ciego; o ¡Adiós Cordera!, donde se da la voz al campesino, y a una vaca, La Cordera del título, donde la naturaleza no es algo tan bonancible como leemos en las Geórgicas Virgilianas (aquí hay caciques), y donde el progreso se filtra en el relato en forma de hilos de telégrafos, locomotoras, guerras fratricidas, un mundo desconocido y hostil, poblado de glotones que ansían devorar carne, como la de su Cordera; hay relatos exóticos, sensuales, voluptuosos como La Niña Chole de Valle-Inclán, que por su extensión bien podría ser una nouvelle y uno de los mejores relatos del libro, en mi opinión. Prima el misterio y el suspense en otros relatos, como en Golpe doble de Blasco Ibáñez, en donde vemos lo que alguien es capaz de hacer para que no le quiten el magro pan suyo de cada día, aquel que le da de comer a él y a su familia. Larra en El café fía su mirada al observador que ve, registra, especula y juzga, observaciones que operan aquí como materia prima de su escritura, la que le ofrece la realidad mostrenca circundante. Pulpete y Balbeja apuestan por el costumbrismo y se agradecen las notas al pie, habida cuenta de la jerga que manejan los protagonistas del relato. Otro tanto sucede con La leva de José María Pereda, relato del que Menéndez Pelayo afirmó «desde Cervantes acá no se ha hecho ni remotamente un cuadro de costumbres por el estilo». Galdós que escribió apenas 20 relatos y más de la mitad fueron fantásticos, se destapa aquí con ¿Dónde está mi cabeza?, que se cierra dejando la interpretación al albur del lector, como sucede a su vez en La mujer alta de Pedro Alarcón. En otros se abunda en el tono moralizante como La flor de oro de Clarín, donde se cree que una buena acción (aunque sea postrera y a destiempo) es capaz de redimirnos. Otros se basan en hechos reales, en la tradición oral, como La Hija del Sol de Cecilia Böhl de Faber y Larrea (escrito bajo el nombre de Fernán Caballero). Muy interesante es el otro relato de Pardo Bazán, El contador, que cifra a la perfección el “tempus fugit”, la conciencia de que todo pasa, y que no vale la pena entregarse a la desazón ni al malestar producido por unas cartas inopinadamente encontradas, cuando la carne (siempre en descomposición) va camino de la nada de la que se viene y a la que se va, sofocando así la rabia primera, en beneficio de todos ellos (aludidos e infractores).