Un acercamiento a la biblioteca de un familiar me ha llevado a leer de nuevo -y del tirón- a Luis Mateo Díez, al que no leía desde 2006, cuando cayó El fulgor de la pobreza.

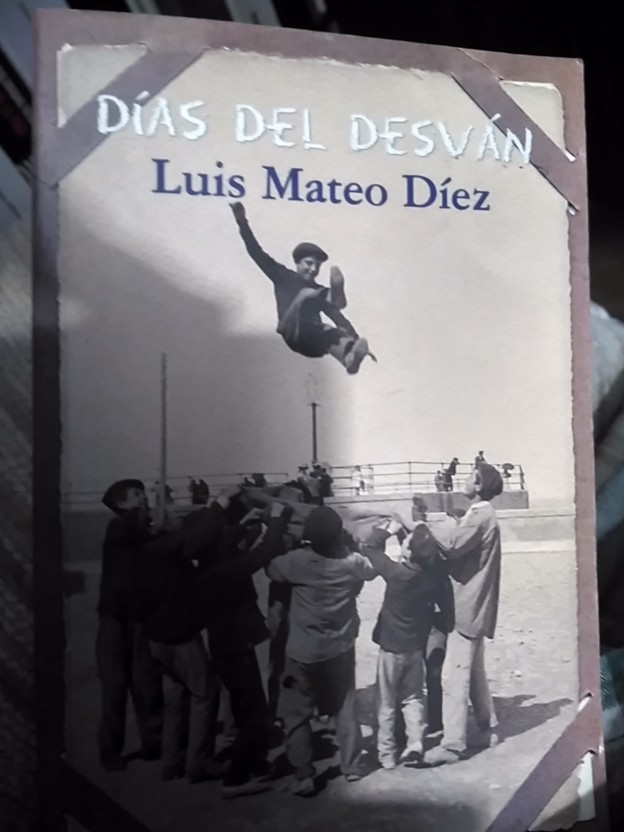

En Días del desván, publicado en 1997, Luis no se conforma con la sombra de los hechos, sino con los hechos mismos, que el autor rememora con meridiana claridad, a lo largo de treinta capítulos de cuatro o cinco páginas, cuyo título ya nos sitúa en el contenido de cada uno de ellos: El bosque, La nieve, La fuente, El pie, El preso, Hallazgos, La tiza…

Los recuerdos le llevan al narrador a un pueblo en la montaña, al manto níveo del hibierno, con los ecos (o vozarrones) de un guerra fratricida que acaeció no hace tanto, donde el desván es la columna vertebral de la narración, pues para los niños aquella parte del inmueble les depara amparo, seguridad, al tiempo que les ofrece objetos que alimentan su curiosidad, o bien les sirve para guardar objetos tales como botellas de sidra, revistas de señoras. Para ellos el desván es su infancia, y una inocencia que se irá desbaratando con el paso y el peso de los años, filtrándose el misterio y lo fantástico a través de Ciro, un muerto que no se considera tal y que se les aparece desde el baúl del desván para contarles historias y entretenerlos, a esos niños que sufren los zarpazos de docentes agresivos (contradictorios también), que sienten el puyazo del deseo ante la contemplación del sexo opuesto que tratan de aliviar con los intempestivos juegos de médicos y enfermeras, extasiados con las primeras películas visionadas en un cine, los primeros bailes…

Como el profesor Arno, Luis también ejerce sobre el papel de miniaturista, para con una prosa desengrasada y en treinta piezas breves, hablarnos del esplendor, la alegría, la vivacidad, el asombro y la inocencia de una infancia que siempre dejamos atrás, idealizándola quizás, perfilándose como una Ítaca mítica, a la que sabemos que jamás podremos volver, cuando asumimos que la vida solo expide billetes de ida.