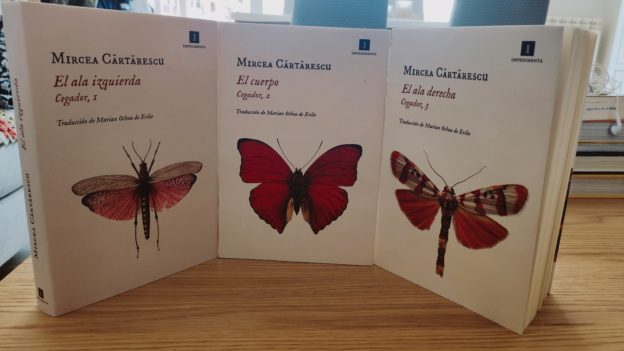

Cegador, 1. El ala izquierda

La página 83 finaliza así: De este libro ilegible, de este libro. ¿Lo es?. No, no es ilegible, pero resulta denso, tanto que puedo decir que gracias a esta lectura he amortizado el María Moliner que he recuperado para la ocasión del vientre de la estantería.

Quien haya leído Solenoide, sabrá que la soledad es un constante vital (es un decir) de los momentos autobiográficos del autor.

Este texto, que devora sin cesar, como el moho o el óxido, las páginas blancas, es el sudor, el esperma, las lágrimas que manchan las sábanas de un hombre solo. (página 115)

Una soledad que se puede ver aliviada en la escritura seminal.

En la página blanca sobre la que me inclino y que no volveré a profanar con la simiente obscena de mi bolígrafo. (página 252)

Una escritura que va de lo pensado, a lo escrito y por ende, a lo existente.

La aterradora imagen de la muerte no es para mí el no-ser, sino el ser sin ser, la vida terrorífica de la larva del mosquito, del gusano, de las caracolas de los fondos abisales, la carne viva e inconsciente que nos constituye a todos. (página 258)

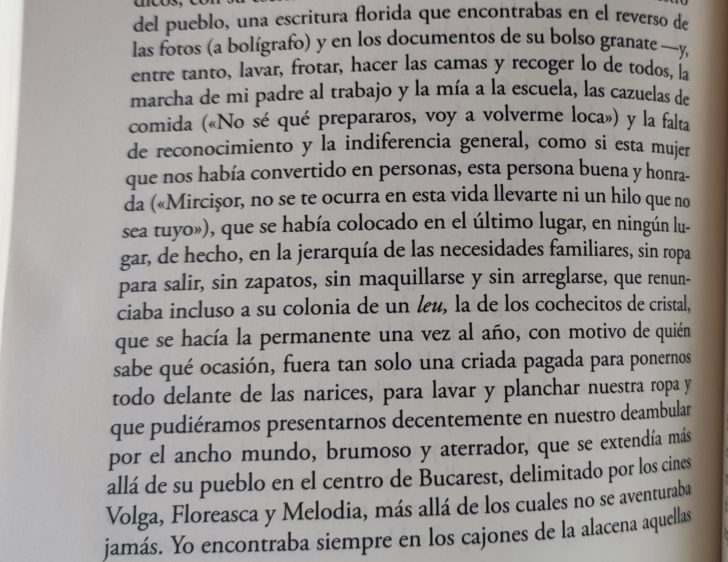

Dice Cărtărescu que Bucarest es su alter ego, y a esa ciudad ha dedicado el rumano muchas páginas en su narrativa. Cuando la realidad es gris, monótona, mostrenca y asemeja a una foto fija, cuando la palabra esperanza no forma parte de ningún diccionario ni de ningún prospecto, para rumiar esta indigesta realidad Cărtărescu recurre a las enzimas de la alucinación, el ensoñamiento y la imaginación (con cierta fijación por las mariposas, la cuarta dimensión, las galaxias de galaxias, de galaxias de galaxias, ofreciendo de paso lecciones de anatomía y teología, situándonos en la Bucarest bombardeada por los americanos en 1944, o posteriormente con los comunistas en el poder, en Nueva Orleans con un albino, un cura y toda clase de episodios delirantes o ante situaciones circenses hilarantes con un agente de la Securitate de por medio, etc- , al tiempo que pone su memoria al baño Maria, filtrándose e irrigando su narración de recuerdos soñados, de sueños recordados, o sencillamente inventando: Recuerdo, es decir, invento, para llevarnos a su infancia, de la mano de sus padres, incidiendo en recuerdos hospitalarios (tan lúbricos como sórdidos), como si toda la infancia y adolescencia de Cărtărescu estuviera impregnada del desagradable olor de la penicilina y fuera su realidad tan inexpresiva, inerte y desesperanzanda como su rostro adolescente. Desesperanza que comparten otras bucarestinas.

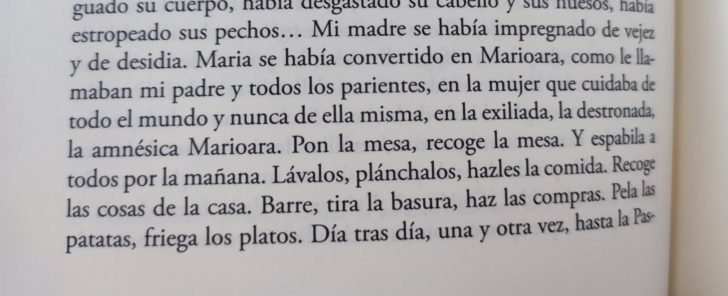

No me dijo nada cuando me desperté una mañana, muerta de miedo, con una mancha de sangre en la sábana, entre las piernas. Me trajo tan solo una palangana con agua jabonosa en la que lavé la tela áspera. Cuando entraba de repente en la habitación con su cara de obrera atribulada, con su olor a jabón barato, Cheia o Cãmila, con un plato de sopa en la mano, algo se ablandaba y se escurría en mi interior dejando un vacío insoportable entre las costillas: no quería, ni muerta, hacerme mujer, ir a la fábrica, cocinar, fregar, coser, que mi marido me agarrara por la noche, me arrojara sobre la cama, me montara y me maltratara, como había visto que hacían mis padres a veces. ¿Por que no se iba mi madre de casa? ¿Por que no salía? ¿Qué clase de vida era esa entre la casa y la fábrica, con un solo vestido que duraba varios años, con un sujetador que parecía más bien un trapo de cocina y unas bragas hechas trizas de tanto escaldarlas? Algunas veces iba a la peluquería, de donde regresaba con unos ricitos ridículos que se deshacían al cabo de unos días. Cuando se le hacía una carrera en la media, la llevaba arreglar donde una señora que trabajaba de la mañana a la noche en un cuartucho con escaparate, en el que apenas que cabía un su cuerpo rollizo, como una oruga con vestidos estampados. Sí, mi madre había venido a este mundo para vivir sin alegría y sin esperanza alguna. Por eso no me enfadaba cuando veía que me odiaba. Veía en ella mi desgraciado futuro de pintora de brocha gorda o tejedora o prensadora, pues por aquel entonces no imaginaba que fuera posible otro tipo de vida. Y tal vez no lo sea.

El libro no es ilegible pero ante ciertos párrafos, uno se ve como un ciclista ante las rampas de L´Angliru, o como sucede en la narración, inflamado de deseo ante una mujer impenetrable. Si bien, por otra parte, como se dijera en un diálogo platónico: lo bello es difícil.

El alarido de araña y de mujer encendía la sinapsis y los axones del núcleo geniculado medial y descendía, por los conductos eferentes, hacia el colículo inferior, codificado con la frecuencia de una corriente eléctrica que saltaba por los delgados tubos de los nódulos de Ranvier, para bajar por el núcleo ventral de la cóclea y, filtrado por los complejos olivares superiores del tallo encefálico, llenar el acueducto del nervio coclear.

Si Solenoide logró meterme en la historia de principio a fin, esta novela, a pesar de ser más corta, y quizás por capítulos como el último -que miden muy bien hasta donde es capaz de llevarle a Cărtărescusu fértil, impetuosa, torrencial, deslumbrante y desbocada imaginación- no me ha enganchado en su totalidad, resultándome más irregular, a pesar de que haya muchas páginas de gran calidad, porque en algunos momentos, como los postreros, más que conectar, la lectura era una invitación a evadirse y a desconectar, a ensoñarse, trascendiendo lo leído.

Cegador, 2. El cuerpo.

Concuerdo con el mirífico trovador que cantaba aquello de «non la sopporto la gente che non sogna«. Cărtărescu, en El Cuerpo, Cegador, 2, tanto como en su primera parte de esta trilogía, El ala izquierda, nos invita a soñar, a habitar sus construcciones mentales, que a menudo son dédalos, habitaciones sin puertas ni ventanas. Abordar esta lectura en concreto y a Cărtărescu en general, me lleva a unas palabras que leí de Thoreau: un hombre solo recibe lo que está preparado para recibir, ya sea física, intelectual o moralmente. Escuchamos y asimilamos lo que sabemos a medias. Todo hombre, por tanto, sigue el rastro de sí mismo…

Lo repite a menudo Mircea. Mi libro es ilegible, un caracol que secreta su caparazón a cada instante. Es un farol, pero no va desencaminado. Si algún epíteto se le puede endosar a la prosa de Mircea sería el de la voluptuosidad, la capacidad de estimular y azuzar nuestros sentidos, de hacer lo sinestésico algo carnal, de exponernos a paredes verticales de puro hielo, sin más piolet que nuestra fe en el texto.

Estas páginas, 518, con la espléndida traducción de Marian Ochoa de Eribe, son como mirar un tríptico de El Bosco, El jardín de las delicias, por ejemplo, y entender que cada figura, cada objeto, tiene una historia que contarnos, y que más allá del horizonte plano que lo pictórico ofrece, el lienzo muda en diorama y comienza a girar sobre un eje desquiciado ante nuestra mirada, de una forma imparable, proyectando o inoculando en nuestro cerebro, toda clase de sueños o pesadillas, amalgamando dimensiones, civilizaciones, genealogías, mitos, sistemas, incluso el código genético de su autor, deshaciendo nuestra conciencia, aumentándola, dilatándola hasta una cuarta dimensión, ser todo pupila, ojo panóptico totalizador, en el que se cifra el empeño de Mircea, desde su buhardilla bucarestina (un mundo bucarestino, ruinoso, ceniciento, destruido) en Stefan cel Mare, con el poder demi(quir)úrgico que le confiere la punta amarillenta de su bolígrafo con el que irá destilándose, alzando la mirada sobre los tejados para evocar su pasado, a su hermano gemelo, antes muerto y ahora secuestrado, su madre, las miserables comidas de los trabajadores de aquellos años: macarrones y mermelada, las gallinazas, las lavazas, el miedo a hablar porque los securitas estaban por todas partes, la ilusión de pisar el aula y estar con otros niños. El desangrarse sobre un cegador espejo de papel, que nos lleva de Bucarest a Ámsterdam, a los hombres estatua, a Cedric, Coca, Maarten, al barrio rojo, a las flores de carne, al Grial de labios arrugados, al comercio con la mercancía más antigua del mundo. El cubilete entre las manos, los dados (o incluso dardos) de la alucinación y lo real sobre la mesa de cristal: gota de ámbar donde se confinan mundos psíquicos, virtuales, fractálicos, en el que la realidad es solo uno de ellos, ni si quiera el más creíble, porque aquí la mariposa mueve las alas y la imaginación lo cubre y encubre todo, nos ahoga y libera, nos sume y consume, es el yugo que subyuga, el aire viciado que se sueña oxígeno, el interfaz con el que Mircea nos nutre con su tejido cerebral de miedos, recuerdos, visiones, lúcidas reflexiones por boca de Herman, la fantástica Maria, un niño, Mircea, que con cinco años ya empieza a pensar qué pasaría cuando muriera, cuando apurara el vino de la promesa de la inmortalidad, esto es, la de la desaparición eterna.

Al final queda la perplejidad, el estremecimiento, la mente convertida en zigurat, en mandala, en un caleidoscopio que se alimenta a sí mismo. El antaño manuscrito infinito, ahora libro (infinito), leído sobre la mesilla, inoculado en algún pliegue del alma y luego, la mirada sobre el tejado, posada en las personas de las ventanas, librando cada cual su particular batalla. Y luego al cielo, imperturbable, ajeno, enajenado.

Como colofón unas palabras de Mircea:

Tal vez el amor signifique tan solo eso: contemplar el cosmos, dejarte inseminar por la tierna luz de las estrellas.

Cegador, 3. El ala derecha

Concluyo Cegador después de 1493 páginas (422, 518, 553).

La novela mantiene las constantes vitales, la linfa que recorre toda la trilogía es la de la imaginación, el recuerdo, la fantasía, la ensoñación y también la autobiografía. Los personajes son recurrentes, como Herman, sus padres o su hermano Victor: muerto, secuestrado y ahora redivivo, asimismo el bloque de Stefan cel Mare, o la ciudad de Bucarest (leo: la ciudad más fea sobre la faz de la tierra). El relato se sitúa en mil novecientos ochenta y nueve, cuando acontece la caída del régimen comunista encabezado por Ceausescu, El Zapatero y su mujer Lena, La Sabia. En ese estado febril Mircea acude a las manifestaciones, va registrando en su monstruoso e infinito manuscrito (leo: Mircea había planeado mucho tiempo atrás incluir en su infinito manuscrito un insectario de palabras y visiones, aterciopeladas y oscuras como las grandes polillas nocturnas…), en su libro ilegible, en miles de páginas, algo que no quiere que sea literatura, algo que no quiere que sea un diario, pero que cae en lo autobiográfico. Por las páginas desfilan su padre Costel, su madre Marioara y su hermano ausente, los vecinos pedófilos como Dan El Loco.

Mircea describe vívidamente, en toda su crudeza, la miseria en la que vivían los rumanos ese año de 1989 (y los precedentes), las largas colas para conseguir (si había suerte) escasos alimentos, bajo el yugo de un régimen comunista (fracasando en su empeño de un humanismo revolucionario) que los atenazaba y los condenaba, iguales todos (los dirigentes no) en la pobreza. Un estado vigilado, con los securistas delatando y encarcelando a todo aquel que osara sacar los pies del tiesto, aunque sea una micra.

Un capítulo aborda el monstruoso edificio de La Casa del Pueblo, que ni fue casa, ni fue del pueblo, que supuso un desembolso abismal, el engordamiento de una deuda impagable, el vaciado del país de productos vía exportación, la aniquilación de barrios enteros, miles de personas expulsadas de sus casas, para hacer aquel edificio abyecto, el segundo más grande del mundo después del Pentágono.

El relato mezcla realidad (hay capítulos que describen el momento en que Ceausescu es abucheado en un mitin, cuando la gente toma las calles y el régimen cae, siendo ejecutados Ceausescu y Elena; y las algaradas y muertos en Timisoara que prendieron la mecha) y fantasía (Herman con un feto alojado en su cerebro). La ironía la emplea Mircea para presentar una compañía circense como equipo de gobierno que reemplazará al régimen caído.

Como en páginas precedentes hay capítulos con estatuas como protagonistas, muchas historias extraídas de libros sagrados, un recorrido por la historia del pueblo rumano héroes y dirigentes y un sinfín de términos anatómicos, tradiciones del tantrismo como los chakras y siempre presentes las mariposas, aquí brillando con luz propia en el desenlace, en el que Mircea busca un final, o un principio para la herida abierta y supurante que es Victor.

Creo que Mircea necesitaba acabar el libro de alguna manera (proyecto iniciado con la publicación de la primera parte en 1996 y la última, once años después), culminar el universo de palabras creado, restañar la herida, concederse un final liberador, aunque tengo la sensación de que el manuscrito en esencia se quiere infinito, inabarcable, pues ese rosario de galaxias, historias, subterráneos y meandros, ramificaciones y fractalidades en el que la narración se desparrama no puede ser cristalizado en una trilogía eterna, que no tendría principio ni fin