«Él pegándome, yo gimiendo, permanecíamos horriblemente abrazados. Gritaba pidiendo perdón y él gritaba palabras incoherentes y no sabía por qué me pegaba, y yo tampoco sabía por qué me pegaba, era un acto ritual, realizado bajo la presión de fuerza superiores , desconocidas. Sin aliento, cubierto de sudor, mi padre estaba allí sentado después de agotar sus fuerzas, y había que consolarlo y cuidarlo, había realizado su culpa, ahora venía el perdón, la enfermiza paz familiar, también la madre acudía corriendo, y yacíamos como una sola masa entrelazados, llorando con alivio«.

Este párrafo permite hacernos una idea aproximada de cómo fue la relación que Peter Weiss (1916-1982), autor de esta novela autobiográfica publicada en España en 1968, mantuvo con sus padres.

No hay reconocimiento (aunque a toro pasado Peter Weiss sí que es capaz de apreciar el esfuerzo por parte de sus padres en mantener y afianzar un «hogar» allá donde se encontraran) y desgarro ante la pérdida de los padres como en Ordesa, ni crítica feroz hacia la figura paterna como en Saturno o Carta al padre, aquí se cuece algo más complejo. Una pequeña muerte supone abandonar el hogar familiar, la otra, es la muerte física de sus progenitores, que en el caso de Weiss suceden casi de forma simultánea.

La narración arranca con la muerte de sus padres y sin ninguna concesión hacia lo melodramático, con un tono muy directo, sintético y seco Weiss nos irá conduciendo a través de sus recuerdos de la infancia y adolescencia: sus primeros pinitos artísticos como pintor, arte que le sirve como tabla de salvación y de evasión, el ambiente opresivo familiar y escolar en el que se desenvuelve, la relación con sus hermanastros, su relación incestuosa con una de sus hermanastras, la situación forzada y hostil con su padre (que siempre sería un extraño), la muerte de una de sus hermanastras, los ataques epilépticos de su madre, sus continuos cambios de residencia, propiciados por la actividad laboral paterna, que les llevarán a vivir a otros países, Inglaterra, Checoslovaquia, un exilio que dice Weiss no haberle enseñado nada, porque para él el exilio solo fue la confirmación de un desarraigo, el que había experimentado desde su primera infancia, ya que nunca había poseído una tierra natal. Ajeno se ve también Weiss a la situación prebélica que vivía Europa a mediados de los años 30, agravada por su condición de judío.

Se da la paradoja de que Weiss deja el nido familiar, que viene a ser una cárcel, para luego cuando tiene ocasión de vivir por su cuenta durante un año en Praga, amorrarse a la soledad, ir camino de la autodestrucción, donde el deseo tampoco acudirá en su auxilio, sino más bien, todo lo contrario. Su paso por la fábrica (como el hijo del director) tampoco le proporcionará ninguna satisfacción, testigo de ese cúmulo de vidas alienadas aburridas tristes monótonas clonicas baldías.

Peter Weiss siente la imperiosa necesidad de vivir, de aprender a vivir, de vivir su vida y esto pasa (desgraciadamente) por alejarse de sus padres, por decirles adiós.

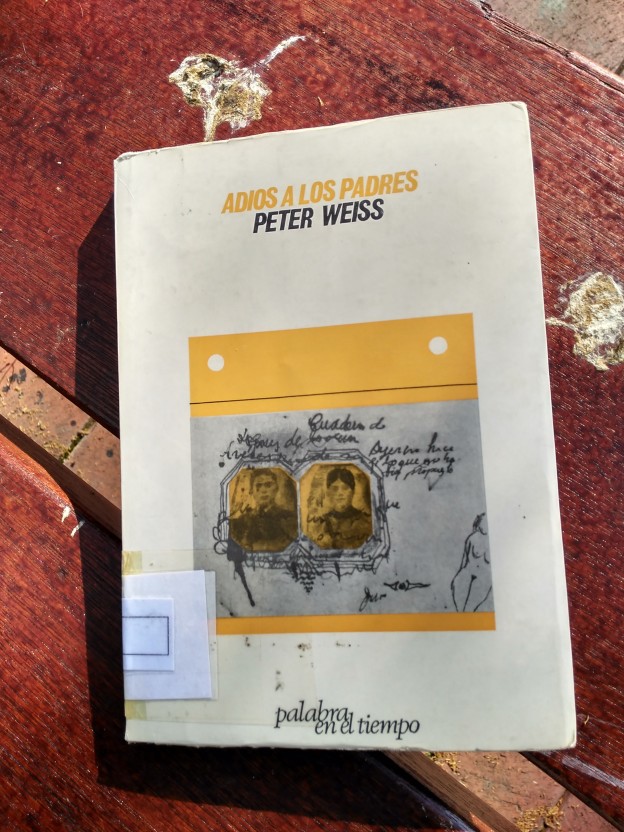

Este libro se encuentra descatalogado y ha sido recuperado por Alpha Decay, con nueva traducción de Juan de Sola, pero la que he leído es la edición de Lumen con traducción de Mireia Bofill. Aquí se pueden ver ambas traducciones en sus tres primeras páginas. Las fotos corresponden a la traducción de Mireia para Lumen.

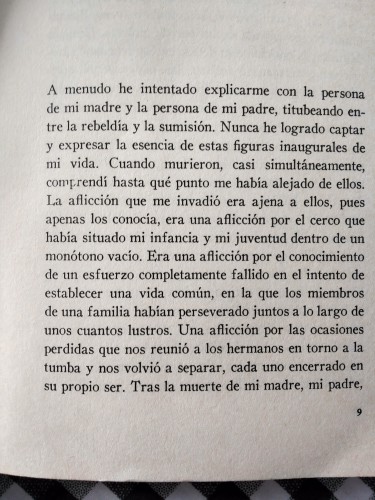

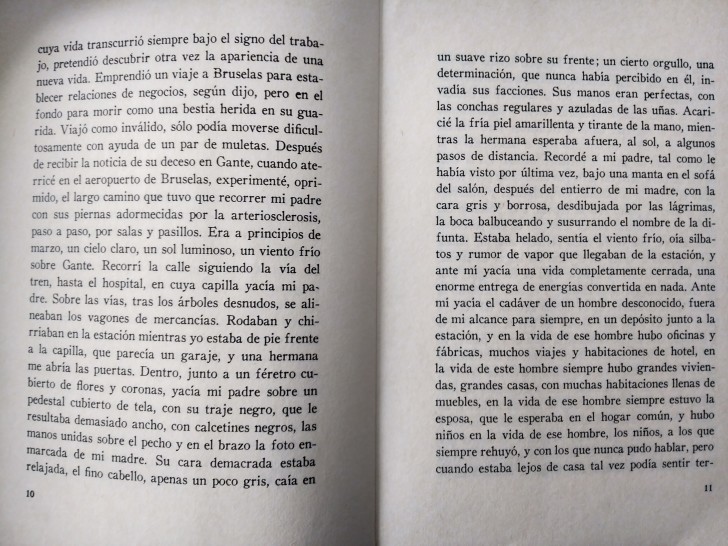

A menudo he tratado de lidiar con la figura de mi madre y con la figura de mi padre, debatiéndome entre la revuelta y la sumisión. Nunca he logrado captar ni interpretar la esencia de estas dos personas capitales en mi vida. Cuando murieron, casi simultáneamente, me di cuenta de hasta qué punto nos habíamos distanciado. La tristeza que me invadió no era por ellos, a los que apenas conocía, era la tristeza por todas las ocasiones perdidas que habían envuelto mi infancia y mi juventud en un vacío absoluto. Era la tristeza por la certidumbre del fracaso total de un intento de fundar una vida en común, intento en el que los miembros de una misma familia se habían mantenido unidos y aguantado varias décadas. Era la tristeza por el reconocimiento tardío, lo que nos reunió a los hermanos alrededor de la tumba y luego volvió a dispersarnos una vez más, cada cual encerrado en su propia existencia. Después de la muerte de mi madre, mi padre, cuya vida había transcurrido por entero bajo el signo del trabajo, trató de dar la impresión de un nuevo comienzo. Se marchó de viaje a Bélgica para, decía él, entablar allí relaciones comerciales, pero en el fondo se fue a morir como un animal herido en su guarida. Se marchó con la salud mermada, a duras penas se movía con la ayuda de dos bastones. Cuando, después de que me notificaran su muerte en Gante, hube aterrizado en el aeropuerto de Bruselas, reviví de cabo a rabo, con el corazón en un puño, el largo trecho que mi padre, con sus piernas debilitadas por la estasis, se había visto obligado a recorrer, escaleras arriba, escaleras abajo, por todos los pasillos y vestíbulos. Era a principios de marzo, un cielo sereno, una luz nítida, un viento frío sobre Gante. Recorrí la calle siguiendo las vías del tren, en dirección al hospital en cuya capilla habían instalado el velatorio. En los raíles, detrás de los árboles deshojados y acabados de podar, maniobraban los trenes de mercancías. Los vagones rodaban y chirriaban en lo alto del terraplén cuando me encontré delante de la capilla, que parecía un garaje. Una monja me abrió las puertas. En el interior, junto a un ataúd cubierto de flores y coronas, yacía mi padre, colocado sobre una armazón recubierta de paños, vestido con el traje negro que se le había quedado grande, con calcetines negros, las manos juntas sobre el pecho y, en el hueco del brazo, la foto enmarcada de mi madre. El rostro, enjuto de carnes, parecía relajado. El pelo fino, apenas cano, le caía formando un leve rizo sobre la frente, sus rasgos traslucían un no sé qué de orgullo, de atrevimiento, que nunca antes había visto en él. Tenía las manos impolutas, con las conchas regulares de las uñas de las manos, de un brillo azulado. Acaricié la piel fría, amarillenta y tersa de la mano mientras, unos pasos detrás de mí, la monja esperaba bajo el sol. Me acordé de mi padre tal y como lo había visto por última vez, debajo de una manta, tumbado en el sofá del salón, después del entierro de mi madre, el rostro gris y borroso, desdibujado por el llanto, su boca balbuciendo entre susurros el nombre de la difunta. Yo estaba helado, notaba el viento frío, oía los silbidos y los golpes de vapor que llegaban de las vías, y delante de mí tenía una vida que había concluido para siempre, ese enorme derroche de energías que se fundían en la nada, delante de mí tenía el cuerpo sin vida de un hombre en el extranjero, ya inalcanzable, en un cobertizo al lado de las vías del tren, y en la vida de ese hombre había habido despachos y fábricas, un montón de viajes y de habitaciones de hotel, en la vida de ese hombre había habido siempre grandes apartamentos, grandes casas, con muchas habitaciones atestadas de muebles, en la vida de ese hombre siempre estuvo la mujer que lo esperaba en el hogar común, y también estuvieron los niños, en la vida de ese hombre, los niños a los que evitaba siempre y con los que nunca supo hablar, aunque puede que, cuando estaba lejos de casa, fuera capaz de sentir ternura…

Esta autobiografía continúa con Punto de fuga, publicada en 1970.