Enrique Gallud Jardiel

Editorial Doce Robles

2014

240 páginas

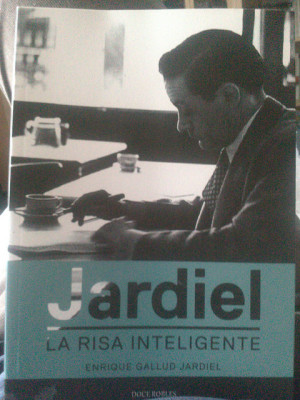

En abril del presente año leí la tronchante y muy recomendable Historia estúpida de la literatura de Enrique Gallud Jardiel que me encantó. Ahora Enrique ha publicado Jardiel la risa inteligente (Doce Robles, 2014). Lo he leído y su lectura me ha ensimismado primero y entusiasmado después, o al mismo tiempo, no lo sé.

Al comediógrafo, ensayista, escritor y conferenciante, Enrique Jardiel Poncela lo conocía únicamente por sus frases ingeniosas, dado que muchos de sus aforismos aparecen en los bloc buffet de las oficinas, como «citas del día».

Ahí van algunas de ellas que seguro conoceréis:

Los muertos, por mal que lo hayan hecho, siempre salen a hombros.

Se es más esclavo de los débiles que de los fuertes.

La sinceridad es el pasaporte de la mala educación.

Sólo los padres dominan el arte de educar mal a los hijos.

Jardiel es mucho más que su ingenio plasmado en algunas frases mordaces, si nos atenemos a toda su producción, que comprende conferencias, traducciones, guiones cinematográficos, ensayos, novelas y aquello por lo que más se le conoce, sus obras cómicas teatrales.

Me gusta mucho la foto de la portada del libro en la que vemos a Jardiel creando, escribiendo, frente a un folio, con su pluma en la mano, en la mesa de mármol de un café, su lugar de creación por excelencia.

El libro se divide en dos partes. La primera está dedicada al Hombre, la segunda a su Obra. Luego hay un apéndice que recoge una relación de sus escritos.

En cuanto al Hombre, Enrique nos habla de la infancia de Jardiel, de su padre Enrique Jardiel, periodista y escritor, y de su madre Marcelina Poncela, pintora naturalista, quien “desarrolló y cultivó el genio artista de Enrique, la cual se dedicaba a censurar estéticamente los incipientes escritos de su hijo, inculcando de esta manera al joven el amor por el trabajo continuo y unas altas exigencias de calidad”. La muerte de su madre cuando Jardiel cuenta 15 años fue dolorosísima para él.

Jardiel estudió en la Institución Libre de Enseñanza, fue un niño precoz (tuvo nociones de lo que era el socialismo antes de tener nociones de lo que era el fútbol).

Su padre lo llevaba al Congreso de los Diputados, su madre a exposiciones y museos. Se matricularía en Filosofía y Letras, carrera que abandonaría dos años después. Jardiel leía mucho y de todo, sin orden ni concierto: Dante, Dickens, Aristóteles, Arniches, Lope, Dumas, Chateaubriand, Conan Doyle, etc.

Jardiel explica así sus inicios como escritor:

“Mi vocación literaria debió despertarse después de llamarla muchas veces. Otra cosa me sorprendería en extremo”. Fue la literatura la que le permitiría mantener el equilibrio mental y superar los malos momentos.

Con 18 años estrena su primera obra de teatro, El príncipe Raudhick, escrita a cuatro manos junto a Serafín Adame. En 1926, decide desligarse de Adame, reniega de sus obras anteriores que considera pésimas y le entrega a Adame 50 comedias inéditas.

En 1927 estrena su primera obra en solitario, Una noche de primavera sin sueño. A finales del 28 nace Evangelina, de la relación de Jardiel con Josefina, quien les abandona poco después. Jardiel vivirá entonces con su hermana Angelina, su hija recién nacida y el hijo de Josefina. En 1931 conoce a la actriz Carmen Sánchez Labajos, con quien estaría hasta su muerte en 1951 y con quien concibió a Mariluz. Tuvo sus deslices y rechazó a muchas mujeres pues ninguna se acercaba a su ideal de “mujer cúbica”, esto es: la que tuviera un 100 x 100 de belleza, un 100 x 100 de inteligencia y un 100 x 100 de sexualidad, todo en una pieza.

Jardiel fue por libre, no perteneció a sindicatos, grupo o sociedad, no apoyó ninguna ideología dotándose así de un sentido orteguiano de aristocracia, siendo individual en su vida y en sus ideas. No fue un hombre familiar, sí fue crítico con el cristianismo, no fue hombre de ritos, tampoco ateo.

«Cuando todo se hunde alrededor de uno, cuando se advierte la total soledad en que se vive, cuando se percibe la inmensa inanidad de la existencia, entonces, ¿a quién se va a volver los ojos? ¿A Carlos Marx? ¿Al presidente del Sindicato de la madera? ¿Al doctor Marañón? ¿Al obispo de Canterbury? ¿Al director de Isveztia? [OC, V: 402!]».

Aficionado al juego y a los coches. Jardiel fue toda su vida un trabajador infatigable, gran viajero y conversador, charlas que mantenía en los cafés, su lugar de trabajo por las mañanas y de tertulias por las tardes. A comienzos de los años 30 y antes del estallido de la guerra civil fue estrenando obras con éxito, como Margarita, Armando y su padre o Angelina o el honor de un brigadier.

Jardiel viaja luego a los Estados Unidos, trabajando allí entre los años 1932-1933 y 1934-1935. Resume su experiencia en el país contando la transformación que él mismo sufrió, describiendo que:

“de España había salido un hombre normal, lúcido y despierto, y una estancia de siete meses en Estados Unidos devolvían a Europa una masa de carne inerte que vivía en medio de una impenetrable neblina espiritual”.

Toda vez que Jardiel es alguien reconocido y alcanza cierto prestigio, surgen los admiradores y los detractores. Jardiel admira a Federico García Lorca, Arniches, Pedro Muñoz Seca y Enrique García Álvarez. No mantuvo buenas relaciones con Miguel Mihura, Valle Inclán ni con la capacidad crítica de Azorín y su vis teatral.

Jardiel Poncela

Al estallar la Guerra los que se la tienen jurada hacen una falsa denuncia y Jardiel se libra por los pelos. Alega ser escritor y que él sólo dedica a escribir. Lo explica así.

«Mi actitud había alejado para siempre a los milicianos. (Un hombre que escribía tranquilamente en un café era —en el verano del 1936, en Madrid— un hombre que no tenía miedo. Y un hombre que no tenía miedo —en el verano de 1936, en Madrid— era un simpatizante del marxismo) [OC, II: 523]».

De Madrid marchará a Barcelona y de allí a Buenos Aires, regresando en 1938. A Jardiel lo consideraron franquista, si bien el régimen prohibió sus obras. Se consideró “antiizquierdista de las izquierdas españolas” y dijo Jardiel sentirse a gusto en la España nacional, en los años 1940-1941.

El autor del libro cree que esta afirmación de Jardiel es como consecuencia del final de la guerra, más que otra cosa. Aunque no hiciera más defensas del régimen a Jardiel siempre se le echó en cara por parte de la izquierda su «falta de compromiso social”.

Su época dorada vendría tras la posguerra, del 1939 en adelante, en especial los primeros años de la década de los 40. En 1944 hacen gira por Suramerica, triunfa en Buenos Aires y fracasa en Montevideo, donde lo acusan de falangista y fascista. La gira lo sume en la ruina. Además, durante su estancia al otro lado del Atlántico recibe un telegrama informándole de la muerte de su padre.

Desde 1941 todas sus obras se cuentan por éxitos. Resulta muy divertido lo que Enrique nos cuenta sobre los “reventadores”, aquellos que iban a ver las obras de Jardiel en primera representación con el ánimo de echarla abajo, pateando en el suelo con furia, no juzgando la obra, sino prejuzgándola, de entrada.

Jardiel moriría en 1951. Sufría un cáncer de laringe desde 1945. La enfermedad le hizo más costosa su profesión, llevándole más tiempo acabar sus escritos, dejó de viajar, y eso disipó su alegría, a lo que hay que sumar su estado de penuria económica, tanto que sus únicos ingresos al final de sus días los recibió de sus artículos publicados en El Alcázar.

Los últimos años, a medida que sus amistades lo abandonaban los pasó casi en soledad, junto a su mujer y sus dos hijas. Murió con deudas que serían saldadas con la reposición de sus obras.

Finalizado el estudio del Hombre, Enrique pasar a abordar su Obra, aquella que hizo de Jardiel alguien de especial relevancia y trascendencia en el mundo del teatro y de la literatura. Ahí, Enrique Gallud especialista en la obra de su abuelo con títulos como, Enrique Jardiel Poncela. La ajetreada vida de un maestro del humor (Espasa, 2001) y El teatro de Jardiel Poncela. El humor inverosímil (Fundamentos, 2011), nos ofrece unas sesudas pero amenas (y muy enriquecedoras) páginas donde se desentraña la obra de Jardiel, su propuesta estética, su poética del teatro, la comicidad verbal, su intención satírica, el humor de situación, su renovación del teatro cómico, su aportación al cine, la escuela que creó, con imitadores, seguidores y plagiadores, las obras que sobre su figura se han escrito, y en qué estado se encuentra su obra.

En este último aspecto no parece necesario preocuparse ya que Jardiel está de moda, pues sus obras se siguen estrenando, y hay editoriales como Doce Robles, Rey Lear, Vicens-Vives, Espasa, o Blackie Books, Verbum, Eride, Castalia, entre otras, que siguen a día de hoy publicando sus novelas, cuentos, relatos, incluso su poesía (Hiperión, 2014), y escritos biográficos como éste de Enrique Gallud, sobre su vida y su obra.

El libro estéticamente es una gozada, está muy bien maquetado, con papel satinado, donde podemos disfrutar de un buen número de fotos de Jardiel, así como de sus dibujos, primeras páginas de sus obras manuscritas, o fotos de las escenas de sus obras teatrales.

Este libro es como asomarse a una foto en blanco y negro de nuestra historia reciente, una foto reluciente, palpitante diría, porque la vida de Jardiel me ha resultado subyugante, compleja, jugosa, no sólo por sus viajes, su curiosidad insaciable, sino también por su infatigable labor creadora, innovadora, con la idea de crear un mundo no verosímil -pues según él, el teatro debía representar lo extraordinario, lo imposible, lo que a ningún espectador le ha ocurrido, ni podrá ocurrirle nunca- alguien dotado como nadie para el Humor, con mayúsculas y con hache, un sátiro, del que Jacinto Miquelerana pronosticó allá por 1944 que si continuaba escribiendo sátiras de todos los géneros, acabaría con ellos irremisiblemente. Su idea del amor, sin hache, resulta también igual de luminosa y aciaga.

Jardiel trató de dignificar la intelectualidad del humor, entendido este como un instrumento desmitificador de la norma social, arma de lucha contra los estereotipos y puente hacia la originalidad. Los que entendemos el humor como algo fundamental, valioso, necesario y seña de identidad de todo ser inteligente, la figura de Jardiel no puede menos que resultarnos atrayente.

No iba buscando este libro, no conocía a Jardiel (ahora lo conozco, algo), pero se cruzó en mi camino, y si el objeto de este libro por parte de Enrique Gallud era vindicar la figura de Jardiel, en mi caso se ha obrado el milagro, porque ganas tengo (muchas) de empaparme de Jardiel, y comenzaré el año próximo con la lectura de Tournée de Dios, y luego ya veremos, todo se andará o leerá.

La tournée de Dios (Enrique Jardiel Poncela)

Al que haya llegado hasta el final de este post darle mi más sincera enhorabuena, e invitarle (es un decir) a que se tome un aquarius para que recupere fuerzas.