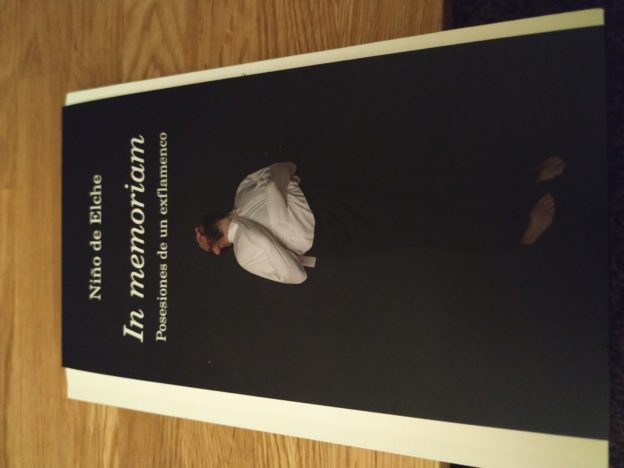

In memoriam. Posesiones de un exflamenco

Niño de Elche

Hurtado & Ortega editores

Año de publicación: 2020

132 páginas

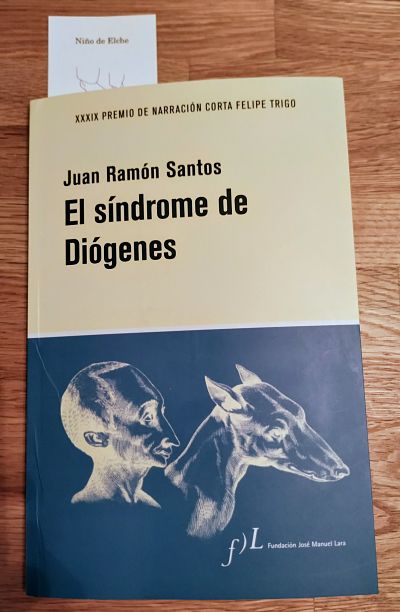

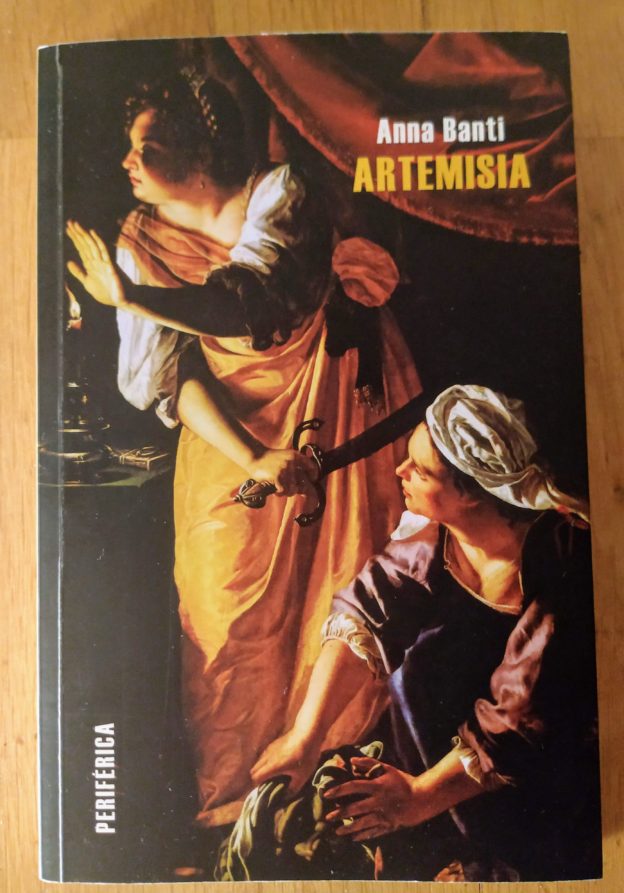

Estos devaneos librescos, mi particular autobiografía de papel o diario de lecturas, va orillando toda la novelería (la cual aún hoy me sigue deparando alegrías, y pienso en Panza de burro, Centroeuropa, Imposible, El síndrome de Diógenes, La ciudad que el diablo se llevó, San, el libro de los Milagros, Vida económica de Tomi Sánchez, Nada es crucial, Canto yo y la montaña baila…) y se abre a otros horizontes, ensayos sobre el arte como Contra Florencia de Mario Coleoni, o de novela&arte como Línea de penumbra de Elvira Valgañón, biografías como la de Artemisia a cargo de Anna Banti o la de Robert Walser, El señor de las periferias a cargo de Jesús Montiel, me lleva incluso a sonetos de una monja mística riojana, Sor Ana de la Trinidad en Dolor humano, pasión divina e incluso sin poner freno a una curiosidad insaciable me veo leyendo una biografía-ensayo de un torero (Urdiales) de Ánjel Fernández y finalmente, hoy, las posesiones de un exflamenco llamado El Niño de Elche, al cual conocía únicamente por su reciente colaboración con Los Planetas.

Ni el toreo ni el flamenco son santos de mi devoción, pero reconozco que hay ahí cierto misterio que me interesa.

En la portada, el Niño de Elche (Francisco Contreras Molina) sale ataviado con una camisa, que en la expresividad corporal del sujeto asemeja una camisa de fuerza. Sus memorias se componen de capítulos cortos de una, dos o tres páginas, hasta sumar algo más de 120. Entremedias algunas fotos similares a las de la portada, en las que se aprecia cierta mudanza y espíritu de performance. No me parece que sea esta una autobiografía al uso, quizás porque no lo es y resulta más un sumatorio de posesiones que pueblan su carro de chamarilero, recuerdos que a menudo son más una memoria de la sensación, recuerdos engastados que no siguen un orden cronológico.

El texto es algo más parecido al Me acuerdo de Perec, aunque con más cuerpo. El Niño (ahora adulto) recuerda su paso por los tablaos (jornadas en la ciudad condal en las que acababa exhausto), la primera vez que enarboló una guitarra a los ocho años, su primera paguita tras una actuación, la cosecha de los primeros aplausos… también el sentirse un mono de feria, explotado por dueños de locales que le dejarán a deber (y también ayuntamientos como el de Torrevieja) o formando parte de un reality show en la televisión andaluza que sacará lo peor de cada familia. Todos muy flamencos.

Si nos atenemos a la portada, El Niño de Elche (no de El Ché, aunque se sienta muy comunista y muy de izquierdas) es un exflamenco si bien sigue siendo cantaor, ojo, no cansautor.

Leyéndolo no parece la suya la infancia de un niño prodigio, aunque parece ser que sí lo fue. Esto le acarrea ir obteniendo premios desde que deja de ser un churumbel, a los dieciocho años, como cantaor, ya tenía una peña con su nombre. Premios y becas como la concedida por Fundación Cristina Heeren. En Elche (una de esas ciudades que parece que al igual que Teruel tampoco existe: –Niño de Elche, ¿de dónde eres?. Es una pregunta que mucha gente dice formularle, sin parar mientes en toponimias) sin tradición flamenca es una rara avis. La beca le permite salir de Elche e ir a la patria del flamenco: Andalucía. Aunque parece que el idilio dura poco. Su espíritu iconoclasta y expansivo, sus performances, una creatividad difícil de domeñar, parece no amoldarse al flamenco de toda la vida cuando enseña la vena más recalcitrante y deja al autor como un enfant terrible, quizás porque los patrones están para saltárselos.

Los textos, canto hondo de su prosa, los siento impregnados de una melancolía y nostalgia más propios de una edad otoñal y por tanto impropios en alguien que ahora tiene 35 años (si bien es cierto que no depende tanto del número de años sino del número de experiencias vividas y pienso en Rimbaud o en su antagonista, Balzac, que escribió de la vida en cantidades ingentes sin apenas haberla vivido), y al que si todo le va bien tiene mucha más vida por delante que por detrás, pero el autor siente que la vida se va, que nada se repite y rememora a su abuela, cuando escuchaba en la SER las voces de Antonio Mairena, Juan talega, o Manuel Agujetas, la música flamenca en los casetes del coche, casetes que vendían en las gasolineras, las innumerables fiestas flamencas a las que tuvo la suerte de asistir, y el éxito (echando la vista atrás) parece consistir para él en el reconocimiento de los suyos: todos aquellos que apreciaron pronto sus dones y se alegraron por él. Aunque no es un camino fácil. Escribe el autor: Es justo querer vivir de algo que realmente sea rentable.

Con todos estos artistas la pregunta que me hago es cómo lograrlo sin traicionarse a sí mismos. Cómo soportar, por ejemplo, el estar cantando durante dos horas ante un japonés dormido.

Desnudarse significa quitarse nudos, pero también portar tus vergüenzas al aire. Una máscara que consiga que el rostro no se caiga por motivo del bochorno será tu gran compañero.

En la escritura el autor se va desanudando, desenmascarando, hasta lograr finalmente descamisarse.

Entendida entonces aquí la escritura como algo terapéutico, liberador, una onda que será expansiva y tendrá sentido en tanto llegue al lector y su lectura se convierta en escucha activa.

Y ahora Que os follen. Que no lo digo yo, que lo canta el Niño de Elche.