Echando la vista atrás compruebo que últimamente en estos devaneos literarios he ido dando cuenta de libros que en mayor o menor medida tienen presente a la naturaleza, el campo, el pueblo, la aldea, lo rural, como su razón de ser.

Es inevitable no hablar entonces de Henry David Thoreau, ese pensador salvaje, defensor de la naturaleza y de los dones que ésta nos brindaba, y que nos legó, entre otros, libros como Walden. Thoreau afirmaba que todo lo bueno era libre y salvaje. Experiencias parejas a las de Walden y más dilatadas en el tiempo las llevó a cabo y recogió Sue Hubbell en su libro Un año en los bosques (que fueron más de doce).

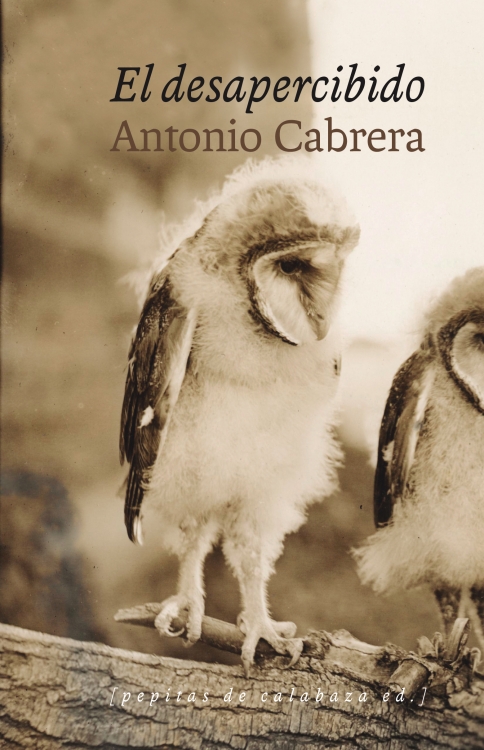

Antonio Cabrera, en libros como El desapercibido nos enseñaba a mirar o a percibir el paisaje de otra manera, o más bien, a apreciarlo. Ya los clásicos, como Virgilio en sus Geórgicas (Campensinadas) agradecía a la naturaleza, pero sobre todo a los agricultores, a los animales de tiro y a los ganaderos su labor, pues la comunidad comía y bebía lo que estos agricultores y ganaderos les ofrecían en su platos y copas, con su esfuerzo y dedicación constante (y a menudo invisible y ninguneada).

María Sánchez pergeña una autobiografía feminista enmarcada en el ámbito rural en su estupendo ensayo Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural.

A medida que el progreso va desplazando o centrifugando a las personas de los pueblos hacia las ciudades, surge una rivalidad una tensión, cierta desconfianza, entre el pueblo y la ciudad, que recogió muy bien Miguel Delibes en El disputado voto del señor Cayo. En la novela unos jóvenes urbanitas que van para políticos, buscan votos para su causa en los pueblos y en uno de ellos descubren, en la figura de Cayo, la quintaesencia de la sabiduría rural, su verdad, nada pomposa, ni artificial, que les demuestra a estos jóvenes urbanitas que la gente de los pueblos no son como ellos los imaginan: unos paletos y que se puede aprender mucho de ellos si se olvidan los prejuicios y se acerca uno a ellos con humildad.

Otros novelistas como Abel Hernández, regresan a su niñez en el pueblo, con libros cuyo título ya tienen un carácter de pérdida, de ausencia, como El canto del cuco. Llanto por un pueblo.

El vaciamiento de los pueblos, en el momento previo a su abandono total lo recogió como nadie Julio Llamazares en La lluvia amarilla.

Abandono rural y vaciamiento de cientos de pueblos y aldeas en estas últimas décadas que ha dado pie para que autores como Paco Cerdà escriban interesantísimos ensayos como Los últimos. Voces de la Laponia española.

Marc Badal, en Vidas a la intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino, aborda el asunto haciendo un recorrido histórico por la figura del campesinado, su desaparición, para el autor uno de los acontecimientos más significativos del siglo XX, ha pasado sin pena ni gloria y parece no interesar ni preocuparle a nadie.

Recientemente Hasier Larretxea, en El lenguaje de los bosques ofrece una suerte de autobiografía desde el punto de vista de un joven de 30 años que ha vivido en Arraioz, pequeño pueblo navarro del Baztán, libro que tiene mucho que ver con la naturaleza, con los aizkolaris, donde Hasier explicita su contacto con los árboles, con el medio natural, donde aborda el tratamiento de la madera, el necesario cuidado de los bosques, etc, pero también como le sucede a Hasier, esos jóvenes a pesar de apreciar y conocer cuales son sus raíces y su identidad, dejan los pueblos para ampliar horizontes y se trasladan a vivir a una ciudad, pues como apunta Adolfo en su ensayo, Alabanza de aldea, si atendemos a las necesidades de Maslow, y vamos ascendiendo en la pirámide, en un entorno rural mermado poblacionalmente les cuesta cada vez más a estos jóvenes satisfacer sus necesidades de relaciones sociales, éxito, respeto, reconocimiento y autorrealización.

Algunas novelas recientes como Intemperie o El niño que robó el caballo de Atila emplean el habitat natural como elemento desasosegante, como una amenaza. También puede ser el lugar, el pueblo, el sitio donde llega un foráneo, que se convierte en el objeto de todas las habladurías, como en El verano del endocrino de Juan Ramón Santos.

Alabanza de Alberto Olmos y Las ventajas de la vida en el campo de Pilar Fraile, sitúan a una pareja de urbanitas en un pueblo, pero como sus hábitos son los mismos en la ciudad que en el campo, aquello no acaba de cuajar en ningún sentido.

En cuanto a la poesía relacionada con lo rural, la raíz, recomiendo La paciencia de los árboles de María Sotomayor y Memoria de la nieve de Julio Llamazares, bellamente editada e ilustrada por Nórdica.

Gran labor en literatura rural y/o naturalista la que están llevando a cabo editoriales como Pepitas de Calabaza, Errata Naturae o la más joven, Volcano libros, que ha publicado recientemente el espléndido El bosque de los urogallos.

Al hilo de esto os animo a visitar el blog de Faustino Calderón (Los pueblos deshabitados), dedicado a todos los que tuvieron que marchar, que documenta el despoblamiento rural a través de las palabras y las fotografías.

Como todo esta tema me interesa, a medida que vaya realizando lecturas relacionadas con lo aquí expuesto, iré comentándolas y enriqueciendo el texto.