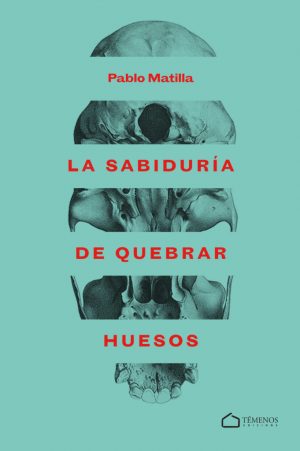

Lo llamamos leer y somos nosotros rumiando palabras, en esta guerra sin cuartel pero con sillón orejero, donde matamos el tiempo, testigos del deshielo del Iceberg, del que emergerán significados y significantes, emboscados en estos quince sugerentes relatos de Pablo Matilla (Mieres, 1986), y leemos, abiertos a las interpretaciones, y no digo conclusiones para no imaginar a Baroja removerse en su tumba, porque cerrar los ojos en La sabiduría de quebrar huesos, pudiera ser dormir o bien morir, ojos que serán arrancados de sus órbitas una vez muertos facilitando donaciones, cuencas vacías como edificios en Ruina, leemos y vemos un cuerpo infantil en el suelo, el de esa Pequeña Hereje violando las normas, entreviendo un cuadro a intervalos de Degas cuando él no le tapa la visión o somos espectadores de una casa tomada en su hora cítrica, de una relación imposible que se dirimiría a zarpazos, del miedo tan común a las arañas, miedo como hilo conductor o nudo corredero, como ese Sacrificio inútil que me recuerda a los mejores relatos de Olgoso o el Deseo de nieve entre las manos de un reo que no logra sustraerse hasta su último aliento a la férula materna, a esos apegos feroces y leemos y vemos la admiración de Matilla hacia a un autor, hacia Poe y Cortázar, y ese trajinar siempre difuso de imitaciones, apropiaciones o plagios, leemos y asistimos desde nuestro orejero a la proyección de dos relatos que abren y cierran el libro: Esfir Shub y La sala del cinematógrafo, relacionados a la inversa e impregnados ambos de una aura misteriosa, de una sustancia pegajosa y viscosa que se mastica y hiede, algo proteico y multiforme que instila todos los relatos, ya sea zumbido, escozor, rugido, arañazo, miedo, pánico, ausencia, soledad, locura, violencia, dolor e incluso luz ardiente y la promesa y esperanza fragante de unas manzanas robadas.

Témenos Edicions. 2017. 160 páginas.