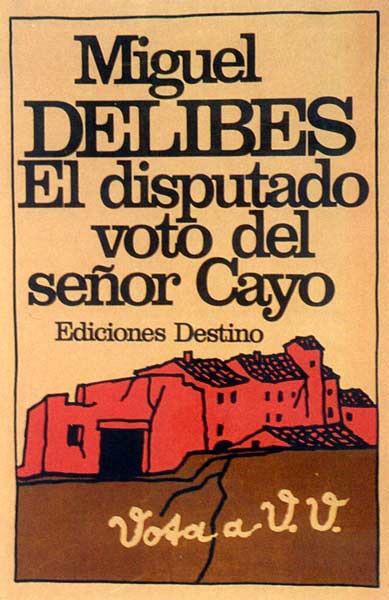

El 15 de junio de 1977 España se enfrentaba a un examen electoral después de casi 40 años de dictadura. Los protagonistas de esta historia ambientada pocos días antes de los comicios son unos jóvenes políticos de izquierda, del PSOE se deduce, que nos permiten un acercamiento a la tramoya de la campaña política desde el interior. Una terna formada por un joven alocado, Rafa, un diputado, Víctor y Laly una mujer progresista que reivindica el papel de la mujer en pos de la igualdad. Su misión consiste en servir al partido y a tal fin deben ir a la busca y captura de los votos de la gente de los pueblos, como Cureña, vecinos a quienes tildan de paletos, a los cuales creen que sería fácil camelar con su retórica y tocando cosas que les conciernen como hablarles del precio del trigo, la colectivización de las tierras, etc. Ganar su voto lo ven fácil, mentalizarlos, no tanto. En ese encuentro entre lo urbano y lo rural, los urbanitas muestran sus aires de suficiencia. En su lenguaje hay una vena dogmática poco pegada a la realidad rural. Camino al pueblo suenan en el radiocasete canciones de la época de Pink Floyd, Leonard Cohen, The Eagles.

Hay críticas hacia al aparato, hacia los cuadros, que viven a cuerpo de rey. Ellos tampoco se sustraen a la autocrítica y al menos Rafa se considera un pequeño burgués que cumple las tres pes: pito, paladar y pereza. Siempre rondándoles la duda de si presentarse a Diputado sirve para cambiar la sociedad o bien para medrar. Hay aires de cambio, la «gente nueva» está por la píldora, aborto, amor libre. Las calles de las ciudades alfombradas de carteles y octavillas. En unas elecciones que ganaría Adolfo Suárez con la UCD.

El cine social italiano, el neorrealismo, se va ya superado por Antonioni. Delibes, como es habitual en sus novelas maneja un lenguaje delicioso. Si en la ciudad estos jóvenes hablan de manera zafia, desastrada, empleando términos como puto, macho… cuando la acción se sitúa en el pueblo Delibes da todo un recital y afloran palabras como: escriña, heniles, cancilla, chiribitas, hornillera, dujos, humeón, tetón, carrasco, cardancha, cárabo, momio, alholvas, chovas, mangar, enterizo, camella, greñura, eríos, almorrón, ringleras, chamosos, restaño, salguera, recial, ejarbe, tolmos, baribañuela, cambera, trashoguero, escañil, taravilla, halda, entre otras.

Cuando los cazavotos llegan al pueblo se encuentran a Cayo, el alcalde, que vive con su mujer y enemistado con el único habitante del pueblo. El antes paleto, en las distancias cortas gana enteros, se muestra eficaz, resolutivo, sabio, conocedor del mundo que lo circunda, sacando provecho y rendimiento de todo cuanto tiene a mano, y no abarata el lenguaje, no lo aligera con palabras huecas, no, porque Cayo habla poco y bien, y si no tiene nada que decir no se entrega en brazos de una cháchara estéril.

Los jóvenes políticos van al pueblo con ideas de redimir a los paletos, de ofrecerles un paraíso a materializar si son votados, y se dan cuenta de que Cayo es el redentor, que no los necesita, que se apaña muy bien sólo, que tiene lo suficiente para vivir, a pesar de que ellos lo consideren pobre, que no depende más que de sí mismo y de la compañía de mujer, una especie de estoicismo que entronca con lo enunciado años atrás por Thoreau en cuanto a reducir las necesidades al mínimo y a no perder el tiempo con aquello que no lo vale.

Esta novela bien nos puede servir como una lección a aprender ante una realidad, la nuestra, cada día más vocinglera y tecnificada, donde se habla de todo sin saber de nada y donde lo que entendemos por cultura es la mayoría de las veces un cascarón vacío.

Sin estar, creo, al nivel de otras novelas que he leído del maestro castellano como Los santos inocentes o Señora de rojo sobre fondo gris, es una novela muy notable, escrita en 1979, que nos sitúa en un momento crucial en la historia reciente de España, y nos permite reflexionar, entre otros muchos temas, sobre las raíces y consecuencias del despoblamiento rural (a Cayo le podría suceder el Andrés de La lluvia amarilla y a éste la demotanasia de la que nos habla Cerdá, en Los últimos. Voces de la Laponia española), sobre si hay alguna necesidad de ser gobernados por políticos incompetentes y sobre qué debemos entender por cultura o el papel que juega la experiencia en nuestra vida interior y social.