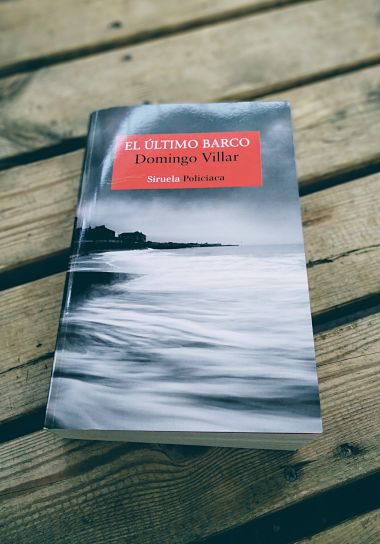

188, 448, 703… ante esta progresión la siguiente novela de Domingo Villar, que de tratarse de una precuela bien podría titularse El penúltimo barco, se podría ir perfectamente hasta las mil páginas.

En la novela de Domingo Villar, de quien hace 8 años leí la que por entonces era su última novela (la segunda que había escrito, titulada La playa de los ahogados (que ha dado lugar una ruta literaria por Vigo y alrededores); la primera fue Ojos de agua), me siento como el burro que va sin aliento detrás de la zanahoria, siguiendo los pasos de Leo Caldas y Estévez (con muy poca entidad en la novela) por Vigo y alrededores, en Tirán (Moaña) a la búsqueda de Mónica, una mujer desaparecida -hija de un célebre cirujano en activo- al poco de clarear la novela. Van apareciendo pistas en el hogar de la desaparecida, surgiendo personajes, casi todos ellos posibles sospechosos en la desaparicion de Mónica: un ceramista, un luthier, un alumno, un joven que viste de naranja, un pescador…, abundan los diálogos que demuestran el buen oído de Villar, hay momentos curiosos como los que ofrecen el mendicante latinista o el hacedor de instrumentos antiguos, pero camino de la página trescientas tengo la poderosa sensación de que con este trantrán podría seguir mil páginas más o toda una vida, como aquel va va sentado, amodorrado en un vagón mirando a través del ventanal demorándose en la contemplación del paisaje, fundiéndose o absorbido por el mismo.

Una sensación que me acompaña hasta la página quinientas, pues Domingo parece empeñado en demostrarse a sí mismo que sabe narrar, si bien lo leído me resulta romo, plano, a ratos simplón, obsesivo (al final uno lee Elvira y solo ve hoyuelos, lee Camilo y lo ve: adelante y atrás…) y en muchas ocasiones reiterativo como cuando Leo cuenta a la jueza cosas que el lector ya sabe, y que se ve obligado a leer de nuevo, o las continuas digresiones -que parecen ser la marca de agua, o estilo de Domingo-, como los momentos familiares padre hijo que resultaran todo lo entrañables que queramos pero que clavan una punzón, con peligro de muerte, en el corazón del interés de la novela, interés que se avivará en las últimas doscientas páginas, en las que Domingo se ciñe a la investigación, donde todo se precipita, aunque tenga la sensación, que prontamente deviene certeza, de que toda la resolución del caso -a pesar de que Domingo haya estado diez años dándole vueltas a la novela- va muy cogidita con pinzas, sin que pase a abundar en detalles, a fin de no reventarle la sorpresa al que se meta entre pecho y espalda las setecientas páginas de la novela -y no convertirme de paso en El Destripador– a la que le hubiera venido de maravilla una buena poda, a fin de resultar mucho más vigorosa e intensa.