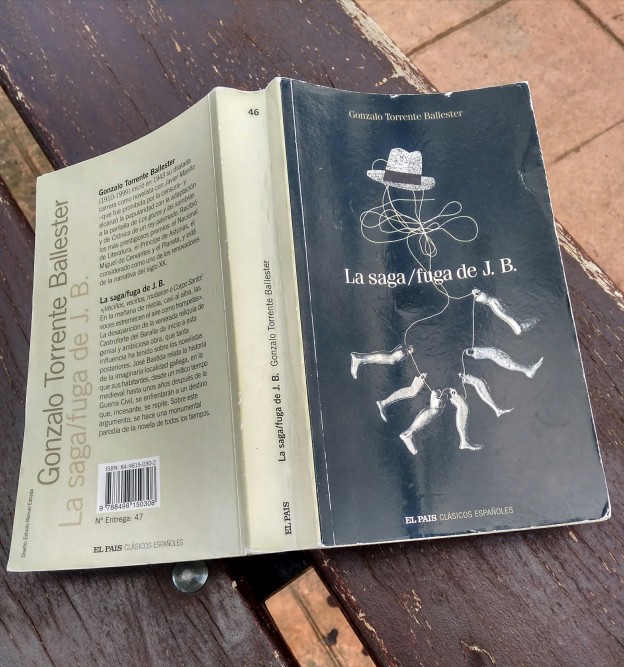

Leía el otro día, en Impón tu suerte de Enrique Vila-Matas, ensayos muy interesantes, uno sobre el arte termita, el de aquellos libros breves que no se entregan a los grandes temas, pero jugosos y otro sobre los libros huesos, esos duros de roer, pero cuyo tuétano y sustancia nos alimentan hasta quedar ahítos de buena literatura, podemos añadir. La saga/fuga de J. B. de Gonzalo Torrente Ballester, publicada en 1972, según Basanta «su novela más experimental y más difícil, la que le sacó del olvido en el que estaba» la considero un hueso enorme, de Patagotitan mayorum, para entendernos.

Fundación Gonzalo Torrente Ballester en Santiago de Compostela

Fundación Gonzalo Torrente Ballester en Santiago de Compostela

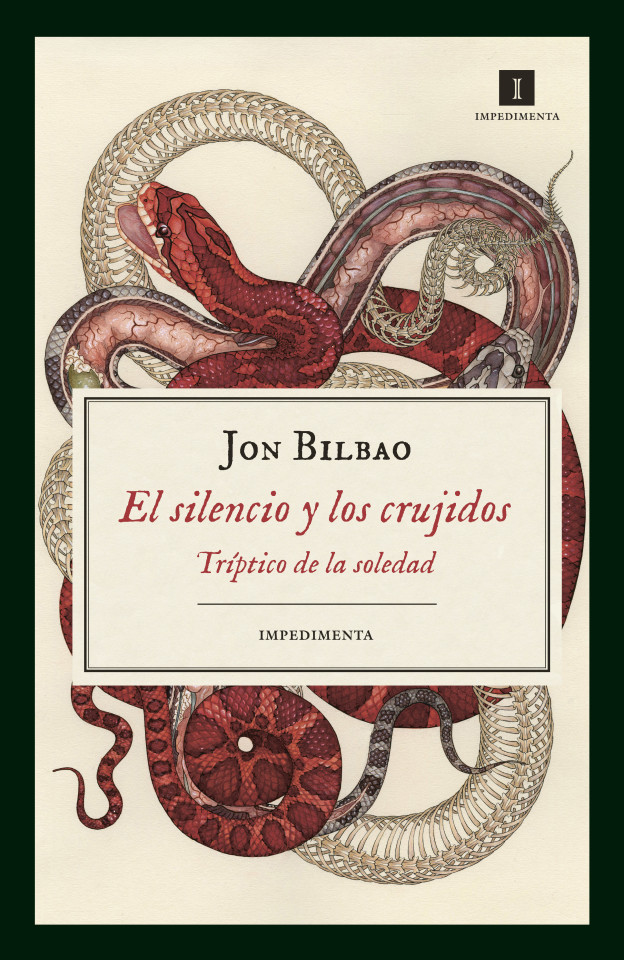

Nos encontramos ante una novela de 701 páginas, en la edición de El País que es la que he leído, repartidas en tres capítulos y una coda. Capítulos de líneas apretadas, sin apeaderos, sin páginas en blanco, lo cual nos aboca de cabeza y sin remisión a un océano de palabras, y a una travesía a nado, de unos cuantos días, sin hacer pie, donde el riesgo de hundimiento y desfallecimiento se cierne sobre nosotros en todo momento, sin llegar (en mi caso) a materializarse.

Si hay experiencias parecidas a esta que exigen mucho al lector y deparan pocas alegrías, con esta novela de Ballester (que es casi una aliteración de Bestseller, sin que esta novela lo fuera nunca) he de proclamar a los cuatro vientos que he gozado durante dos semanas de lo lindo (pues es de esas novelas que logran sustraerte plenamente y a intervalos, de todo cuanto te rodea, para luego, cuando regresas a la realidad hacerlo con la extrañeza y ensoñamiento propio de un despertar alucinado, ante una realidad que se ofrece mortecina, velada, en contraste con lo leído, tan vívido, tan luminoso, tan palpitante, a pesar de que rija el escenario de la narración una moral rígida e inquisitoria que lo impregna todo, en un terruño donde la religión se manifiesta y ordeña las conductas de todos los vecinos (divididos en galios y godos) de la comunidad, moral por cuyos orificios penetrará no obstante el sexo, esa marea imparable, en «una de las obras más eróticas de la literatura contemporánea«, según afirma Manuel Rivas, donde creo que la mujer queda reducida a un rol fisiológico, poco más que un sumidero de las acometidas varoniles), si bien me he columpiado dentro de mí mismo, yendo del cielo, a la sima, que es lo mismo pero con presiones diferentes, del cero al infinito, como no puede ser de otra manera en una novela-río de tamaña dimensión, donde unas partes son más divertidas que otras, unas más digeribles que otras, unos juegos lingüísticos más amenos que otros.

César Lombera -Parafernalia- (Casa do Cabido)

César Lombera -Parafernalia- (Casa do Cabido)

La absorbente prosa de Torrente me recuerda a la que he encontrado en otros buenos tochos que he disfrutado muchísimo anteriormente como La Regenta, Fortunata y Jacinta, Los Maia, Las ilusiones perdidas, El espíritu áspero, Cien años soledad (novela con la que comparte esa narración concéntrica, y una saga de nombres, que se transmiten como arquetipos de generación en generación), etc. Prosa sin titubeos, firme, alada, arriesgada, extremada, libérrima, pletórica, musculada (pero no con el clembuterol de las palabras forrajeras, sino con inventiva, ingenio, talento, dominio pleno del lenguaje: todo aquello que alimenta el espíritu y se transmite a la pluma (o teclado) del escritor de raza, aquel Sísifo que día a día lleva su quehacer hasta los confines de la página en blanco), que plasma una realidad histórica (saltarina en el tiempo y con el correr de los siglos, desde la fundación de Castroforte por Argimiro el Efesio dos mil años antes de Cristo) desde la ficción, empleando el disparate, la ironía, el humor, la fantasía (sí amigos, Castroforte (definido por el conjunto que forman La Casa del Barco, La Colegiata, La Torre de Bendaña, La Cibidá…) en determinadas ocasiones se columpia, así que quizás debamos de hablar de telurismo flotante), los diálogos chispeantes. Realidad sita en un lugar imaginario de Galicia, en el pueblo de Castroforte del Baralla -el letrero del pueblo de Baralla, que en la narración hace mención al río, lo vi por la carretera regresando a Logroño desde Santiago de Compostela, donde pude visitar la Fundación Gonzalo Torrente Ballester que se ve en la foto, así como el menú de un restaurante en el casco antiguo en el que ofrecían la posibilidad de comer lampreas a la bordelesa– pueblo en el que las lampreas del Mendo dan buena cuenta de los muertos que van a dar a la mar -aquí río- y no solo humanos, pues también se librará, como leeremos, una batalla entre lampreas y estorninos.

Novela que se inicia con el sonsonete vocinglero anunciando el robo del Corpo Santo, que sienta luego -como parodia artúrica- en la mesa a los asistentes de La Tabla Redonda (El Rey Artús, Lanzarote del Lago, Merlín, La Reina Ginebra…) que torna más tarde en novela de misterio cuando no sabemos que J. B. será el que caerá en Los Idus de marzo, una suerte de conjunción astral. Jotabés medulares en el texto, pues hay unos cuantos varones, en concreto seis, con nombres y apellidos que empiezan con esas iniciales que están ante un posible trance fúnebre que se cernirá sobre ellos y dará pie para todo tipo de aventuras con las que Torrente se explayará contándonos los pormenores de cada uno de ellos. Personalidades de lo más diversas, desde escritores eremíticos como Jacinto Barallobre que salvó el pellejo por los pelos en julio del 36, profesores universitarios en América retornados como Jesualdo Bendaña empeñado en desmitificar aquello sobre lo que se asienta la memoria castrofortina, el Vate Barrantes del que afirmará Barallobre con sorna que a los poetas como Barrantes ya no se les lee, sino que se les estudia, el Obispo Bermúdez, el Canónigo Balseyro, el Almirante Ballantyne), hasta desdichados y enfermos de literatura como José Bastida, pergeñadores de poemas en un lenguaje inventado. Argumento de la novela que encontraremos más detallado en esta reseña de Javier Avilés.

La inventiva que exhibe Ballester -que bien se cifra sobre todo en el Capítulo III donde José Bastida irá cambiando de cuerpo, encontrándonos pues ante un Jota Be itinerante y supernumerario, proceso denominado por el narrador «estarabicalicosis«- la entiendo como espina dorsal y sangre de esta novela, pues lo que hace aquí Torrente, además de exprimirse por la vía del lenguaje -buscando los límites del mismo y saltándoselos, queriendo trascender y operar en la literatura lo que aquí se dice sobre la religión «Siempre es difícil convencer a alguien de la licitud de lo extraordinario. La gente prefiere los caminos trillados y se atiene a los textos de la ley y a las fórmulas del dogma, sin comprender que en los artículos de un Código no cabe la infinita variedad de la existencia, ni en las palabras de un dogma la inconmensurable realidad de Dios«- más allá de las creaciones póeticas que maneja Bastida en sus poemas (donde si leemos con calma apreciamos la retranca y humor del autor: Alber. Tifede. Rico jor guilenalías. Donvi. Centeale Xandre. Gerar. Dodié. Goló…humor descacharrante a su vez en situaciones como aquella en la que Lilaila guarda en un frasco de aguardiente el miembro viril de su marido muerto, a modo de reliquia, rediviva, como tendremos ocasión de comprobar, aunque haya quien piense que aquello viene a ser más bien un consolador, reprobado en todo caso por la Iglesia), más allá de tablas, cuadros, diagramas y otras presentaciones gráficas que engalanan la narración (y rompen con el devenir tradicional), es erigir una catedral de palabras, que me recuerda a otra que tengo todavía fresca, la simpar Solenoide (en la que Cartarescu aborda también como Ballester aquí, la cuarta dimensión) catedral gótica de altos vuelos literarios en la que uno entra para asombrarse primero ante el altar mayor con su retablo (aquí del SÍ) y deleitarse después (deambulando por entre modestas, pero necesarias capillas, como ramificaciones en esta «novela ancilar«, para decirlo con Rivas) con lo que algunos arquitectopicapedreros de la palabra como Torrente tuvieron a bien legar a la posteridad en nuestro beneficio, monumentos de papel que están ahí para nuestro uso y deleite, pues creas o no creas en la literatura, este libro hay que roerlo hasta dejarlo mondo y lirondo.

FIN

Gonzalo Torrente Ballester en Devaneos | Doménica