Primero La siesta de M. Andesmas, luego Los ojos azules pelo negro, después El parque, más tarde El amor y ahora Moderato cantabile. La escritura de Marguerite Duras constato que ejerce sobre mí una poderosa atracción, tal que periódicamente reincido.

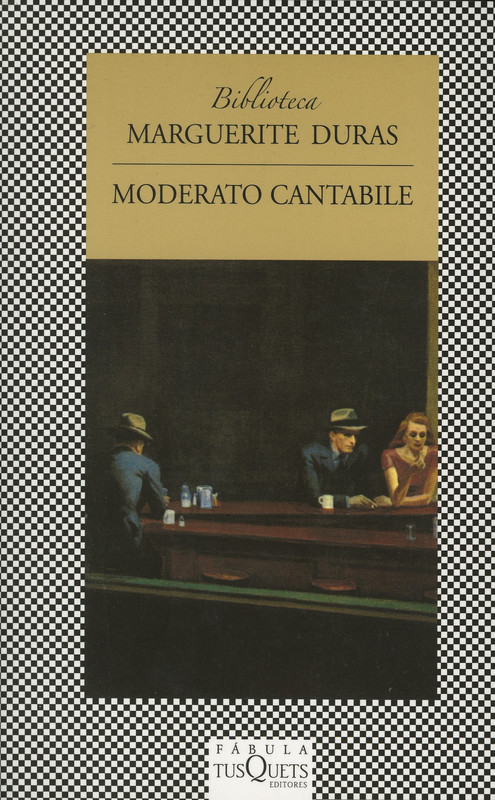

Moderato cantabile, con traducción de Paula Brines, es una novela breve, menos de cien páginas, escrita por Marguerite Duras en 1958, en la que la autora gala muestra su capacidad para crear obras breves pero poderosas. Uno imagina a Duras quitando y poniendo palabras, añadiendo y eliminando comas y puntos, buscando la resonancia de las palabras al caer sobre el papel y ser leídas, el efecto que las mismas producirán en el lector, que como aquí ya va avisado se muestra expectante, los sentidos aguzados.

La acción se sitúa en una pequeña localidad portuaria. En un piso una mujer acompaña a su hijo pequeño a clases de piano. La profesora se desespera con el niño que no se toma la música como debiera, ni parece capaz de retener lo que es el Moderato cantabile y de paso censura también la actitud de la madre para con su retoño. En medio de la clase un baladro la descompone. Luego sabremos que una mujer ha sido asesinada en un bar próximo. La madre, que atiende al nombre de Anne Desbaresdes, siente removerse algo en su interior. Indaga en el bar y así un hombre, Chauvin, entra en el decorado de su vida.

Cada uno dosificará la información que tiene, que no parece ser mucha, pues los diálogos se cierran a menudo con un no sé, un creo. Poco se afirma. Ella quiere saber qué pasó allá, por qué el crimen, quienes eran ellos, si se conocían, si eran amantes, por qué después del crimen él no quería separarse de ella, si él cumplió de manera tan radical el deseo de ella o el suyo propio. Estas preguntas son las que flotan en el ambiente tejiendo un aura de misterio.

La realidad fabril –el bar está en el puerto, y cuando suena la sirena los empleados del astillero toman las calles y poco después el bar- es también febril, cuando Anne templa sus manos temblonas con el vino que bebe como agua, para ya aquietada extraer de Chauvin, con anzuelo, palabras que le permitan saciar su curiosidad, alcanzar a entender algo, difícil, en una mente achispada.

Chauvin el misterioso, exempleado del astillero, ahora en paro, varado en la barra del bar desde donde divisa el espejo alquitranado en el que su mirada se funde y confunde. Chauvin sabe muchas cosas de Anne, sabe quién es ella –la mujer de un rico empresario local dedicado al comercio de exportación e importación- dónde vive (pues ha acudido como empleado a alguna recepción), sabe qué luz es la que corresponde a su cuarto, por qué permanece encendida a altas horas de la noche, conoce su jardín secreto, la nómina floral, arbórea. Chauvin merodea, observa, concluye. Y Anne asiente. El anzuelo, las palabras, son ahora una red. Enmarañados, Anne confiesa que ve a su hijo y le parece una invención. Quiere verlo crecer, mayor ya, extirparse así de su infancia. En el bar todos les observan. Ella, la adúltera, una Bovary portuaria. Cogidas las manos sobre la mesa las miradas fijadas uno en el otro bien podrían decir aquello del poema de Pedro Luis Menéndez, Moriremos de hastío. No lo dicen, pero lo piensan, el morir, el matarse, el desangrarse en un grito como el escuchado, acabar la función con una defunción, pero es una fantasía, un anhelo, un hastío: la forma óptima de vivir la muerte en vida.